Согласно комментарию к фотографии Мемориального музея Холокоста (USHMM) эта фотография была сделана одной из советских «комиссий по расследованию военных преступлений», т.е. образованной специально для этой цели местной следственной комиссией (по поручению ЧГК в Москве) сразу после освобождения. Советская оригинальная подпись звучит так:

«Для иллюстрации сообщения ЧГК о преступлениях немцев в районе Львова. В лагерях района Львова немцы уничтожили сотни тысяч советских граждан, военнопленных и граждан других государств. Немецкая машина для измельчения костей их сожженных жертв».

Мемориал Шоа в Париже[16] предлагает даже однозначно копию советского фотоснимка с русской надписью, которая, однако, звучит несколько иначе:

«Немецкая машина «костедробилка» для измельчения костей сожженных трупов. Это происходило, чтобы скрывать массовые казни. Машина осталась на территории Яновского лагеря и сохраняется во Львове. (Эксперт-криминалист Н. Герасимов сделал этот снимок в августе 1944 года по поручению Чрезвычайной государственной комиссии)».

Оба текста соответствуют советскому словоупотреблению, но фотографии, предоставленные американскому музею или французскому Мемориалу Шоа, были, очевидно, подписаны по-разному. В советском происхождении фотографии (фото 6), во всяком случае, не может быть никакого сомнения. На третьей фотографии, наконец, перед машиной стоит только один человек из обслуживающего персонала, Моисей (Мойше) Корн (иллюстрация 7).

|

|

Иллюстрация 7: «Моисей Корн, член зондеркоманды 1005, позирует рядом с костедробилкой в Яновском концентрационном лагере» (USHMM[15]). Фотография: ЧГК (1944).

|

О происхождении этой фотографии USHMM пишет в своем комментарии[15], ссылаясь на процесс против руководства СС Яновского лагеря (Москва, 1946): «Кажется, у одного из подсудимых была эта фотография зондеркоманды 1005 в Яновском лагере, и Моисей узнал себя на фотографии, когда ее предъявили ему на процессе». Следовательно, датой появления фотографии может быть определен период между 1 июня и 1 октября 1943 года (время немецкой оккупации!). Как американский музей пришел к этому выводу, неясно. Против него свидетельствуют несколько аргументов:

1. Невероятно, чтобы СС, занимаясь таким совершенно секретным делом, как ликвидация десятков тысяч трупов, делали фотографии, и что какой-то эсесовец держал бы такие фотографии при себе в момент взятия в плен.

2. Машина в момент съемки была сильно поврежденной и непригодной к эксплуатации (смотрите иллюстрацию 6, иллюстрацию 7). Как это согласуется с тезисом, что она якобы как раз в период с июня по сентябрь 1943 года постоянно использовалась для размалывания костей?

3. Журнал «Советский Союз сегодня»[11] говорит в подписи к своему фото (иллюстрация 4) о «трех освобожденных узниках» и называет АПН в качестве источника. Фотография была, таким образом, сделана только после освобождения русскими Львова (27 июля 1944 года). Так как у Моисея Корна на обеих фотографиях одна и та же одежда, снимок по всей вероятности был сделан в тот же самый день, как и оба других, т.е. в 1944, а не в 1943 году.

Полную уверенность дают нам, наконец, копии снимков из Мемориала Шоа, где находятся русские подписи к фотографиям и удостоверяющие правильность отметки. Так, под фото 7 стоит удостоверяющая отметка, звучащая следующим образом:

«Этим я подтверждаю, что эта фотография является точной копией оригинала, который находится в досье Чрезвычайной государственной комиссии. Заверено Чрезвычайной государственной комиссией. 15.1.1946».Русская подпись на обратной стороне фотографии гласит: «Бывший заключенный Яновского лагеря Корн, который работал с костедробилкой в 'бригаде смерти'».

Тем самым опровергается история USHMM, согласно которой фотография, воспроизведенная здесь на иллюстрации 7, якобы была найдена у некоего эсесовца. Для нас это предупреждение о том, что такие истории нельзя принимать некритически!

Технические аспекты «костедробилки» - часть 1

Любой техник, который столкнется с воспроизведенными здесь фотографиями, в первую очередь спросит себя, о каком типе машины здесь вообще идет речь. Тут «подозрение» сначала очень быстро упало на шаровую мельницу, т.е., в принципе, вращающийся барабан, в котором находятся стальные шары. Помол непрерывно подводится через выполненную полой ось барабана и разбивается и растирается крутящимися в барабане шарами. Измельченный помол проходит через систему отражательных пластин и сит, которые находятся на внутренней стороне стенки барабана, просачивается, наконец, из него через дыры в стенке барабана и попадает в контейнер.

Предположение, что речь должна была идти о шаровой мельнице, было сначала подтверждено проспектом фирмы «Грёппель» (Gröppel) 1922 года (иллюстрация 8). Хотя проспект показывает большую смонтированную на бетонном цоколе машину, но сходство со львовской «костедробилкой», несомненно, все же присутствует: итак, речь идет о шаровой мельнице (однако, не фирмы «Грёппель»).

|

| Иллюстрация 8: Фирменный проспект машиностроительной фабрики Франца Грёппеля[18], Бохум (1922). |

Шаровые мельницы особенно хорошо подходят для измельчения твердых, сухих, прочных веществ, т.е. для различных видов горной породы, руд, минералов, угля, соли, шлаков и т.д. Также упоминается измельчение костей животных с бойни («обезжиренных и очищенных от костного клея»)[19].

Подходила ли шаровая мельница также для измельчения выгоревших человеческих костей (пепла)?

Оставшиеся после кремации в крематории нераспавшиеся кости обычно хорошо выгорали, и их легко было измельчать. В начальные периоды современной кремации, вероятно, это еще осуществлялось с применением ступки или ручной мельницы. Для удаления магнитных металлических частей (гвозди гроба и т. д.) применяется электромагнит. Усовершенствование состояло в том, что электромагнит был сделан в форме пестика, так что рабочий крематория мог с его помощью попеременно вытаскивать металлические части из пепла или (при выключенном токе) толочь им кости. Впрочем сегодня в большинстве случаев принято, что сначала выбирают металлические части (вручную или с помощью магнита), а уже потом измельчают пепел в электрической мельнице. Но шаровая мельница, которая сконструирована для непрерывной работы и большого количества помола, была бы неуместной в крематории. Так как же обстояли дела при особенных условиях устранения трупов в таком крупном масштабе, в котором это (якобы) осуществляли немцы во время войны?

В немецких концентрационных лагерях была предписана кремация, которая происходила согласно закону о кремации 1934 года. Урны отправлялись либо на кладбище по месту жительства умершего, либо (если это было невозможно или политически неуместно) их хоронили в анонимных сборных могилах на кладбищах в окрестности лагеря. Располагали ли в концлагерях электрическими мельницами, неясно. Свидетели-заключенные сообщали, что в нескольких лагерях кости после различных сожжений трупов измельчались примитивным способом на бетонной площадке или на листе жести с помощью трамбовочной толкушки. Однако эти высказывания противоречат тому факту, что - по меньшей мере, до 1944 года – в полной мере применялось индивидуальное погребение урн согласно закону о кремации, т.е. никакого смешивания пепла разных людей не должно было быть.

Иначе обстояло дело при (предполагаемых) кремациях на открытом костре на Востоке. Только в Яновском лагере во Львове якобы пришлось сжечь сорок тысяч эксгумированных трупов. Это мрачное дело устранения трупов было поручено (предполагаемой) «зондеркоманде 1005», причем как эксгумацией трупов, так и созданием костров для их сожжения должны были заниматься евреи. Руководителем зондеркоманды («SK 1005») был штандартенфюрер (полковник) СД Пауль Блобель[20], который после войны оказался среди подсудимых в так называемом процессе айнзацгрупп, был приговорен к смерти и в 1948 году казнен в Ландсберге на реке Лех в Баварии.

Так как при сожжении на костре кости при определенных обстоятельствах выгорают лишь недостаточно и поэтому еще относительно тверды, сильная и надежная мельница, вероятно, была бы полезной для измельчения больших костей. Применение шаровой мельницы в Яновском лагере кажется при таком подходе чрезвычайно логичным - естественно, при условии, что история о сорока тысячах эксгумированных трупах вообще соответствует действительности.

Экспертиза документа USSR-61 IMT Document

Упомянутый Смирновым в Нюрнберге советский отчет о результатах расследования не имеет даты, но из его текста следует, что осмотр «машины» был произведен 29 сентября 1944 года[10]. У судей западных союзников этот отчет был на руках среди переведенных на английский язык документов, и немецким защитникам был передан немецкий перевод, который сегодня находится в мюнхенском Институте современной истории[21]. Как раз этот отчет и цитирует обвинитель Смирнов[22]. Пропагандистский тон отчета слышен уже во вступительном предложении:

«29 сентября 1944 г. комиссия в составе председателя — председателя Железнодорожного райисполкома г. Львова т. Крижевича и членов — главного инженера электромеханического завода № 7 капитана т. Чекалкина и главного механика завода № 7 старшего техника-лейтенанта т. Слесарева, действующая на основании постановления помощника областного прокурора от 19 сентября 1944 г., произвела осмотр машины для перемола костей расстрелянных и сожженных немецко-фашистскими разбойниками мирных советских граждан».

Воинские звания членов комиссии указывают на то, что речь тут могла идти о сотрудниках НКВД, который всегда тесно сотрудничал с ЧГК. Документ представляет собой смесь из технического описания и военной пропаганды. Описание звучит так, как будто здесь обнаружили какую-то специальную конструкцию, дьявольски жестокую машину немецких фашистов «для сокрытия их преступлений». Особенно подчеркивается монтаж машины на прицепе грузового автомобиля, т.е. ее транспортабельность, подобно тому, как советская пропаганда всегда выставляла на передний план существование передвижных печей для кремации (полевые крематории) и передвижных газовых камер (т.н. «душегубки» или газвагены), (при этом существование полевых крематориев бесспорно, но реальность существования «душегубок» в высшей степени сомнительна). Подвижность всегда объясняется как признак особенно высокой преступной энергии «немецких фашистов».

Примечательно следующее высказывание: «4. Машина была изготовлена (т.е. произведена) как специальная конструкция для измельчения сожженных костей во всех возможных местах». О том, что в случае со странным устройством речь шла о совершено обычной шаровой мельнице, в документе не говорится, зато дважды упоминается все-таки, что машина работала «по принципу шаровой мельницы». Обсуждавшиеся здесь три фотографии не упоминаются, как не упоминается и производитель машины, большой фабричный знак которого отчетливо виден на барабане. О нахождении шаровой мельницы (где и когда ее нашли?) и о том факте, что она была сильно повреждена, в отчете вы тоже не найдете ни слова. Наконец, интересен вопрос об ее силовом агрегате, к которому мы вернемся несколько позже.

Поиск «костедробилки»

Но существует ли, собственно, еще сегодня эта «Львовская костедробилка»? В феврале 2011 года в газете «Зэксише Цайтунг» («Саксонская газета», Дрезден) был опубликован репортаж из Львова, автор которого посетил, кроме всего прочего, тамошний «Музей современной истории». Там один из залов посвящен периоду немецкой оккупации в 1941-1943 годах. Репортер писал:

«'Машина для перемалывания костей' написано на табличке перед металлическим устройством длиной полтора метра. Эти машины [множественное число!] начали использовать, когда руководство лагеря [Яновского лагеря] в 1943 году приступило к заметанию следов смерти. Узники должны были выкапывать трупы, сжигать их и измельчать останки».[23]

Это указание послужило поводом к тому, что автор данного исследования (д-р Л.Ф.) сам отправился во Львов, и в августе 2011 года, в сопровождении одной украинской студентки в качестве переводчицы, стоял в упомянутом зале. Разочарование было велико, так как никакого следа ожидаемой костедробилки обнаружить там не удалось. Наличествовало лишь «металлическое устройство длиной полтора метра», которое репортер ошибочно принял за «машину для перемалывания костей». Он, очевидно пребывая в твердом ожидании костедробилки, отказался от того, чтобы попросить кого-то перевести для него надпись на музейной табличке. А там написано, естественно, на украинском языке, что устройство было частью сеялки (сіялка), с помощью которой немцы должны были якобы рассеивать измельченные кости на полях.

Мое посещение руководства музея вызвало у него благосклонный интерес; они позвонили в Киев и в конечном итоге узнали следующее: шаровая мельница после войны действительно сначала находилась во Львове, но уже в 1970-х годах ее перевезли в Киев, и сейчас она находится там в «Национальном музее истории Великой Отечественной войны». Между прочим, также было упомянуто, что когда-то произошел ее ремонт, о котором, однако, они не знали никаких дальнейших подробностей. Между тем несколько фотографий этого экспоната были также найдены на одном украинском сайте в Интернете (фото 9).

Иллюстрация 9: «Костедробилка» в том виде, в каком она была выставлена в 2010 году в Киеве. Источник: Источник: газета «Никопольская Правда»[24]

Иллюстрация 9: «Костедробилка» в том виде, в каком она была выставлена в 2010 году в Киеве. Источник: Источник: газета «Никопольская Правда»[24]

Комментарий музея (иллюстрация 9, слева, светлая вывеска) также находился на том же сайте в крупномасштабном изображении (от воспроизведения которого мы здесь откажемся) и звучит так (перевод с украинского языка на русский):

«Костедробилка. Германия. 1939 год.Использовалась нацистами для изготовления удобрений из костей узников, казненных в Яновском концлагере (Львов). Только за 2 месяца 1942 года нацисты уничтожили тут до 60 тысяч узников, в том числе около 2000 детей. Через лагерь в 1941-1944 годах прошло свыше 200 тысяч мирных граждан и советских военнопленных. Кроме украинцев, русских, поляков, в нем были также граждане французского, чешского, югославского, итальянского, а также американского и английского подданства».

Этот текст, который, по-видимому, не менялся с советского времени, требует нескольких комментариев:

1. Указание «Германия. 1939 год» могло бы создать впечатление, как будто 1939 год был годом изготовления мельницы, и как будто она специально была сконструирована для предстоящей войны. Однако это неверно, так как мельница - как выяснилось – на самом деле гораздо старше.

2. Формулировка «через лагерь прошли более 200 тысяч граждан» означало в тогдашнем словоупотреблении немецких лагерей, что соответствующие люди регистрировались в лагере как заключенные, вне зависимости от того, как долго они оставались в лагере и как они снова покидали лагерь (например, из-за перевода в другой лагерь, по причине освобождения или смерти). Это число зарегистрированных и называли «прохождением».

Из абсолютно недостоверного числа 200 тысяч убитых, о котором утверждали советские обвинители в Нюрнберге[3], теперь появилось «прохождение», статистический параметр, обозначающий общее количество людей, прошедших через лагерь, который, однако, ничего не говорит о количестве смертельных случаев. Кроме того, «прохождение» 200 000 человек было бы для относительно маленького Яновского лагеря, который использовался только примерно два с половиной года, слишком большим. В качестве сравнения: через намного больший, сооруженный для 10 000 заключенных, в конце концов, однако, гораздо сильнее заполненный концентрационный лагерь Заксенхаузен за восемь с половиной лет его существования прошли (только) около 140 000 человек (пусть даже советские победители и утверждали, что общее прохождение этого лагеря насчитывало более 200 000 человек).

3. Вид и национальность узников лагеря

Яновский лагерь был трудовым лагерем для еврейского населения Львова и его окрестностей. Тем не менее, советская пропаганда, основанная на показаниях еврейских свидетелей, как и более поздние мемуары еврейских заключенных утверждают, что «Яновская» была, кроме того, лагерем смерти, где людей систематически убивали, или депортировали в Белжец для убийства газом. В советском словоупотреблении жертвы в большинстве случаев обозначаются как «мирные граждане», под которыми подразумеваются советские гражданские лица. Также (советские) военнопленные, и еще заключенные не менее девяти национальностей были в дальнейшем в лагере. Только одна группа людей вообще не значится в вышеупомянутом музейном тексте - евреи. В словоупотреблении сталинских времен евреи только редко упоминались как таковые. Их рассматривали в качестве граждан их соответствующих стран и избегали особенно подчеркивать их роль жертвы.

На фотографии, которая появилась годом позже (2011), «костедробилка» представлена в Киеве, по-видимому, в видоизмененном окружении (иллюстрация 10). Мешки должны символизировать, вероятно, размолотые кости, а деревянные балки - бывшую рабочую площадку. Колючая проволока, натянутая или в мотках, не имеет к шаровой мельнице никакого отношения и служит, по-видимому, только для усиления эффекта ужаса.

|

Иллюстрация 10: «Костедробилка» после обновления

Источник: Интернет-сайт Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |

Сегодняшние фотографии мельницы (иллюстрации 9 и 10) обнаруживают с историческими фотографиями (иллюстрации 5, 6 и 7) 1944 только лишь условное сходство. «Машина», очевидно, прошла такой ремонт, что посетитель музея, как правило, вовсе не замечает ее прежних тяжелых повреждений. Чтобы узнать чуть больше о «послевоенной истории» машины, был направлен письменный запрос в Национальный музей в Киеве. Для предотвращения недоразумений прилагались все наличествующие фотографии. Любезный ответ музея звучал по смыслу так[25]:

Все пересланные автором фотографии показывают одну и ту же машину, которая выставляется в Национальном музее в Киеве с 1974 года. В 1981 году происходила ее «реконструкция», однако, несколько частей пропали, по-видимому, навсегда. На барабане стоит надпись «Grusonwerk Magdeburg - Buckau», однако, конкретной информации о производителе нет. Можно допустить, что костедробилка «не была изготовлена специально для нацистских концентрационных лагерей». «Проблема, названная в Вашем письме, актуальна и непременно должна быть исследована при использовании всех имеющихся в распоряжении источников».

Такова справка Национального музея истории Великой Отечественной войны в Киеве. Итак, «костедробилка» еще существует, и производителем ее был завод «Грузон» в Магдебурге-Букау («Grusonwerk Magdeburg-Buckau») (иллюстрация 11).

|

| Иллюстрация 11: Клеймо производителя на барабане шаровой мельницы. Звездообразный знак слева и справа от надписи «Grusonwerk» был использованной «Грузоном» фабричной маркой. Фотография: частная (2011) |

Завод «Грузон» в Магдебург-Букау

Кто мог бы предоставить информацию о машине лучше, чем ее производитель? «Krupp-Gruson» был до 1945 года в Германии известной фирмой, но после войны ее история оказалась весьма переменчивой. Может быть, еще сохранился старый фирменный архив «Грузона»? Вот здесь необходимо маленькое отступление в историю немецкой промышленности.

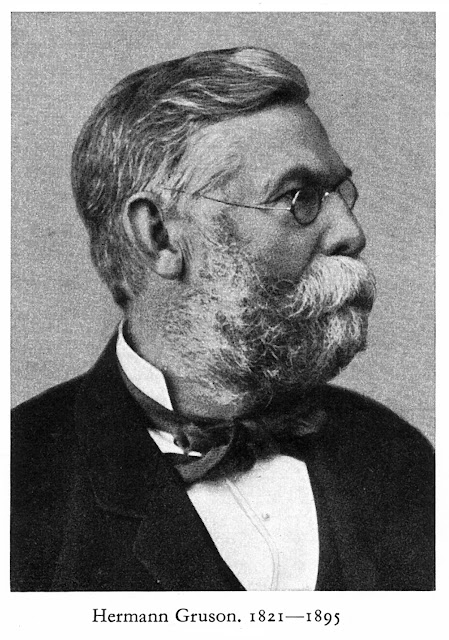

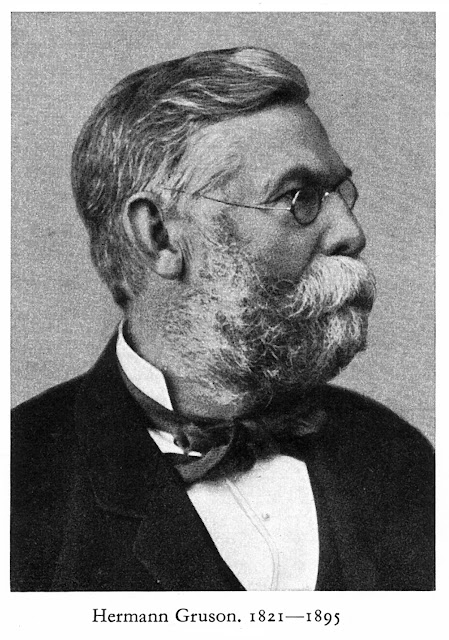

Герман Грузон из Букау близ Магдебурга был инженером, изобретателем, учредителем фирмы и успешным предпринимателем - пионером промышленности девятнадцатого века. После учебы в Берлине и работы инженером на нескольких промышленных предприятиях, он в 1855 году стал самостоятельным предпринимателем и основал «Машиностроительный завод и судостроительную верфь Г. Грузон Букау-Магдебург». Чугунолитейное производство также принадлежало к этому предприятию. Грузон путем смешивания различных сортов чугуна (шихтования) изобрел технику так называемого закалённого, или быстроохлаждённого чугуна, которая стала «ноу-хау» его предприятия и нашла широкое применение в машиностроении и строительстве железных дорог (колеса), а также в военной области (бронированные башни, пушки, снаряды). В общем, «Грузон» производил все виды тяжелых машин, в том числе также и шаровые мельницы.

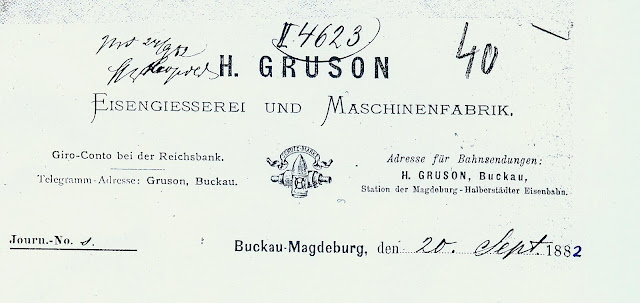

На шаровой мельнице Львова или Киева слева и справа от слова «Grusonwerk» четко виден знак, который можно назвать четырехзубчатой звездой (фото 11). Речь действительно идет о фирменном клейме марки «Grusonwerk»: стилизованный вал приводного ремня с различными диаметрами, перед которым стоит артиллерийский снаряд, в которую вписаны инициалы «HG» (Герман Грузон) (иллюстрация 12).

Иллюстрация 12: Фрагмент письма 1882 года на бланке фирмы «Грузон» с ее логотипом |

Герман Грузон (иллюстрация 13) был социальным работодателем, кроме того, покровителем и почетным гражданином города Магдебурга. В 1886 году он превратил свое предприятие в акционерное общество («Grusonwerk AG Magdeburg-Buckau») и в 1891 году совсем отошел от дел фирмы. В 1893 году произошла ее продажа акционерному обществу Круппа - Friedrich Krupp AG. Герман Грузон умер в 1895 году.

.jpg) |

| Иллюстрация 13: Герман Грузон (1821-1895) Источник: Интернет |

Фирменный архив завода «Грузон»

«Fried. Krupp Grusonwerk AG Magdeburg» существовал до 1945 года. Во время Второй мировой войны фирма производила, прежде всего, штурмовые орудия (самоходки). Во время массивного авианалета на Магдебург 16 января 1945 года завод был разрушен на 80%. Какая часть фирменного архива «Грузона» пережила бомбардировку, мы не знаем. После окончания войны Магдебург оказался в советской оккупационной зоне, и завод работал под советско-немецким управлением. Из еще сохранившихся машин и оборудования, а также технической документации завода почти половина была направлена в СССР в качестве «репараций»[26]. Примерно с 1950 года завод назывался «народным предприятием Комбинат тяжелого машиностроения имени Эрнста Тельмана» (SKET) и был одним из самых важных предприятий в ГДР. Дальнейшие архивные документы «из капиталистического времени» были уничтожены. Сегодня и предприятия SKET тоже уже больше не существует. Фирменный архив это сейчас собственность администратора по делам банкротства, однако, архив этот неупорядочен и вследствие этого практически бесполезен. Тем самым была разбита какая-либо надежда узнать еще что-либо о шаровых мельницах «Грузона» из старого фирменного архива завода-производителя.

Поэтому были отправлены запросы в три технических музея в немецкоязычном пространстве: Немецкий музей в Мюнхене, Технический музей в Вене и Немецкий исторический музей в Берлине, так как эти музеи располагают коллекциями старых документов фирмы. И действительно были найдены еще несколько писем фирмы «Gruson», которые, конечно, только условно можно было назвать относящимися к нашему вопросу.

Технические аспекты «костедробилки» - часть 2

Ниже мы попытаемся ответить на несколько вопросов, которые возникают в связи с предполагаемой костедробилкой (которую мы для краткости будем называть «Яновской мельницей»). При этом ввиду отсутствия письменных доказательств мы не сможем обойтись без предположений и гипотез, иными словами, «вполне обоснованных предположений», которые считаются верными до тех пор, пока они не будут опровергнуты с помощью лучших обоснований.

Год изготовления и предыстория

Если производитель «Яновской мельницы» еще указан как «Grusonwerk Magdeburg-Buckau», и она несет также фирменное клеймо Германа Грузона, то это значит, что мельница была изготовлена, весьма вероятно, еще перед продажей завода «Грузон» Круппу (1893). Она отнюдь не была изобретением «немецких фашистов», а в 1943 году ей было уже как минимум пятьдесят лет! Когда именно «Яновская мельница» попала из Магдебурга в Галицию, сегодня едва ли возможно выяснить. Вероятно, она сразу после изготовления, т.е. еще во времена императора Франца-Иосифа, была отправлена в тогда еще австрийскую Галицию? Но также могло быть и так, что она попала в тогдашнее Генерал-губернаторство только после 1939 года, когда в Германии и на занятых немцами территориях из-за дефицита машин и оборудования снова пришлось использовать даже старые, давно списанные машины.

Вероятно, в связи с установкой машины на прицеп ее оригинальный несущий каркас был снят, и мельницу поставили на наличествующий сегодня и кажущийся временным каркас из железных балок. Причина такой реконструкции, возможно, состояла в том, что машина должна была оставаться на прицепе не только во время транспортировки, но и во время работы, и для этого требовалась большая постоянная прочность. С помощью монтажа на прицепе стремились, очевидно, достичь определенной подвижности. Конечно, то, что мельница теперь стояла выше, создавало проблему, так как засыпка мельницы вследствие этого стала сложнее. Здесь, вероятно, кроется причина ее дооснащения т.н. ковшовым элеватором, который транспортировал помол с ровной земли до высоко расположенной загрузочной воронки (и не был предусмотрен производителем).

По всей вероятности во время боев в Галиции в 1944 году, как шаровая мельница, так и прицеп грузовика были серьезно повреждены. Как видно на фотографиях 1944 года, у мельницы отсутствует приводной ремень, у прицепа отсутствует вся бортовая часть, одна шина спущена, и Моисей Корн держит в руке разорванную жестяную часть (фото 6, фото 7). Советская следственная комиссия 1944 года не упоминает эти повреждения ни единым словом. Но позднее руководство советского музея, похоже, поняло, что в таком жалком состоянии машина плохо годится для того, чтобы демонстрировать эффективность немецко-фашистской техники при устранении трупов. По-видимому, по этой причине в 1981 году произвели «реконструкцию» машины. Что при этом было изменено, мы не знаем.

Тип машины

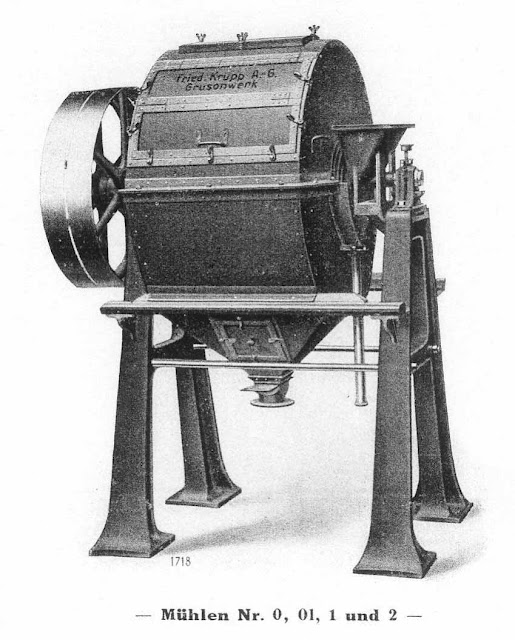

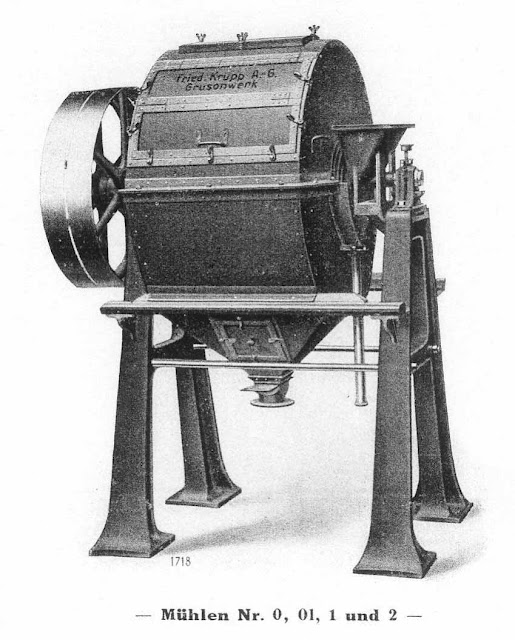

Привязка «Яновской мельницы» к одной из моделей «Грузона» затрудняется вследствие того, что мельница сегодня уже не находится в своем оригинальном состоянии. Дальнейшая трудность при идентификации проистекает из потери фирменного архива. Проспект завода «Грузон» 1890 года показывал, к сожалению, только одну из тяжелых шаровых мельниц, которые устанавливались на каменном или бетонном цоколе. Тем не менее, был найден проспект Friedr. Krupp AG Grusonwerk 1915 года с несколькими иллюстрациями. Если мы предположим, что модели с 1890 года изменились только в малой степени, то «Яновская мельница» могла бы принадлежать к самым легким типам «Грузона» (номер 0, 01, 1 или 2). Они устанавливались на чугунном каркасе или козле (иллюстрация 14). «Яновская мельница» тоже могла бы выглядеть подобно этому, до тех пор пока первоначальный каркас (козел) не был когда-то заменен сегодняшним каркасом из железных балок.

|

| Иллюстрация 14: Четыре легких шаровых мельницы «Krupp-Gruson» (1915) - номер 0, 01, 1 и 2. Источник: Фирменный проспект[27] |

Интересны также габариты барабана мельницы. Если верить советской экспертизе[21] 1944 года, «внутренний» диаметр барабана у «Яновской мельницы» был 900 мм, а ширина барабана составляла 600 мм. При «частном» измерении в 2011 году эти размеры были практически подтверждены: диаметр получился 900 мм (без втулки) или примерно 1000 мм (со втулкой). Ширину 600-700 мм можно было оценить только приблизительно. Если сравнить эти данные с данными из фирменного проспекта[27] 1915 года, то не получается, однако, никакого точного соответствия. Но, скорее всего. «Яновская мельница» похожа на тип «Номер 1», у которого диаметр барабана составлял (снаружи) 1050 мм, а ширина его была 720 мм.

Силовая установка

«Krupp-Gruson» называет для типа Номер 1 мощность («энергопотребность») 2-3 л.с., и к сожалению, ничего не говорит о приводе, так как, вероятно, вопрос о выборе силовой установки предоставлялся пользователю мельницы. В советской экспертизе[21] 1944 года лаконично сообщается: «ДВИГАТЕЛЬ: Использованный двигатель - дизельный двигатель примерно 5 лошадиных сил».

Это звучит так, как будто эксперты тогда сами видели этот дизельный двигатель. Глупо только, что он сегодня исчез - если он вообще когда-нибудь существовал. В год выпуска «Яновской мельницы», т.е. в 1890 году, дизельного двигателя вообще еще не было. Новаторский патент хоть и был получен Рудольфом Дизелем в 1893 году, но прототип начал функционировать лишь в 1897 году, и первые пригодные для практики дизельные двигатели были только стационарными из-за их большого веса или же применялись на кораблях. Только после изобретения топливного насоса первый дизельный грузовик был представлен на Берлинской автомобильной выставке в 1924 году, и лишь в 1936 году у «Даймлер-Бенц» появилась первая легковая машина с дизельным двигателем, готовым для серийного производства.

Какой же мотор мог рассматриваться в 1890 году в качестве силовой установки для использования с «Яновской мельницей»? Если большие машины в 1890 году еще приводились в действие силой пара, то для меньших машин уже была альтернатива: электродвигатель. И как раз такой электромотор на самом деле также есть в наличии у «Яновской мельницы» (иллюстрация 15). Но так как электродвигатель привязан к электросети, то утверждение о «подвижности» «Яновской мельницы» тем самым вызывает большие сомнения. При (предполагаемом) использовании в Яновском лагере это не играло бы роли, но где-нибудь в лесу или на поле нельзя было бы применять мельницу при отсутствии тока.

|

Иллюстрация 15: Силовой установкой для шаровой мельницы служит электродвигатель.

Фотография: частная, Киев 2011 г. |

Здесь теперь можно было бы возразить, что «Яновскую мельницу» где-то в 1940 году могли переоборудовать с электродвигателя на дизель. Но такого маленького дизельного двигателя мощностью всего 5 л.с. (3,7 кВт), как о нем упоминают эксперты, в 1944 вообще еще не существовало. Маленькие «дизели» были разработаны только десятилетия спустя, например (в комбинации с генератором) как агрегат аварийного электропитания для небольшого дома или в последнее время как силовая установка для «трутней» – военных беспилотных летательных аппаратов.

По всей вероятности «Яновскую мельницу» с самого начала приводил в действие электродвигатель. Почему советские эксперты умолчали в 1944 году об электродвигателе и вместо этого утверждали о совсем еще не существовавшем тогда маленьком «дизеле», об этом можно только догадываться. Вероятно, им было ясно, что старый добрый электромотор не очень-то подходил к представлению о дьявольской «нацистской технике» с высокой подвижностью.

Что было настоящим назначением мельницы?

Опираясь на многочисленные нелепости в официальной истории «костедробилки», мы приходим к выводу, что ситуация с мельницей из Яновского лагеря очень похожа на ситуацию с тоже демонстрирующимися даже сегодня в Киеве перчатками «из человеческой кожи» и мылом «из человеческого жира» - эти предметы являлись объектами советской пропаганды ужасов времен войны. Но если мельница использовалась не для перемола человеческих костей – то для чего тогда?

Само собой напрашивается ее применение в дорожном строительстве. Город Львов лежал на «сквозной дороге IV», как ее называли немцы, которая часто обозначалась также как «Шоссе Юг»[28]. На этой автостраде, которая вела от Вроцлава через Краков, Львов, Золочев, Винницу, Умань, Сталино (Донецк) до Ростова-на-Дону, в 1941-1943 годах велись интенсивные работы, так как она была очень важна для снабжения немецкой Группы армий «Юг». Техническое исполнение производила Организация Тодта (OT), учреждение лагерей дорожного строительства для пригнанных на принудительные работы подчинялось СС. Речь шла не о новостройке, а о расширении и гудронировании уже имеющихся в наличии дорог и мостов. Поэтому с конца 1941 года сначала в Галиции вдоль трассы было устроено свыше дюжины трудовых лагерей, в которых львовские евреи должны были выполнять принудительные работы[29]. Материал добывали из нескольких располагавшихся около дороги каменоломен. Предварительно раздробленные камни доставлялись на отдельные стройплощадки и измельчались там дальше при помощи молота (иллюстрация 16).

|

| Иллюстрация 16: Стройплощадка на «Шоссе Юг». Фотография: Элияху Йонес, Дорога на Львов |

Но более мелкий материал для нижнего и верхнего несущего слоев и для слоя покрытия производился, вероятно, непосредственно в каменоломнях, причем для этого могли быть использованы также и шаровые мельницы. Сегодня более грубые гранулирования (гранулометрические размеры) для несвязанного [не смешанного с битумом] несущего слоя указываются, например, в размере 0-22 мм, 0-32 мм, 0-63 мм и т. д.[30] Гранулометрические размеры необходимого для верхнего слоя (слой покрытия) мелкого щебня составляют примерно 17-30 мм. Отверстия в барабане «Яновской мельницы» имеют диаметр приблизительно 20 мм (причем сквозной помол всегда получается несколько меньше). Поэтому мельница очень хорошо подошла бы для работы на каменоломне, как и для учреждений дорожного строительства.

Говорят ли что-нибудь фотографии о месте применения мельницы?

Согласно советской интерпретации, «машина для перемола человеческих костей» была найдена после вступления Красной армии во Львов (27 июля 1944) в лагере на Яновской улице. Однако это нахождение не задокументировано, а три фотографии тоже не дают подтверждения этого места находки. Стиль фотографий типичен для советских «фотодоказательств», которые кроме того, что они должны показывать, в большинстве случаев не дают даже самую незначительную дополнительную информацию (растительность, положение солнца, тени, здание и т. д.), чтобы избежать возможных выводов о времени и месте съемки.

Так на фотографии 5 в окружении мельницы вообще нельзя узнать ничего. На фотографии 6 слева на заднем плане, пусть даже очень слабо, можно увидеть кирпичную стену, и между разрушенным прицепом с мельницей и стеной проходит маленькая улица с тротуаром[31]. Странной кажется черная балка слева впереди, которая проходит от машины через улицу до стены и к левому краю изображения, и о которой нельзя сказать, какое она имеет отношение к шаровой мельнице.

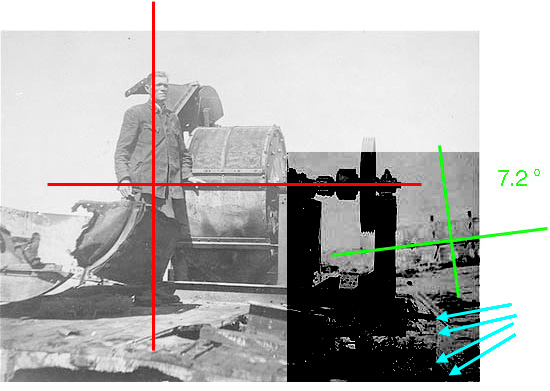

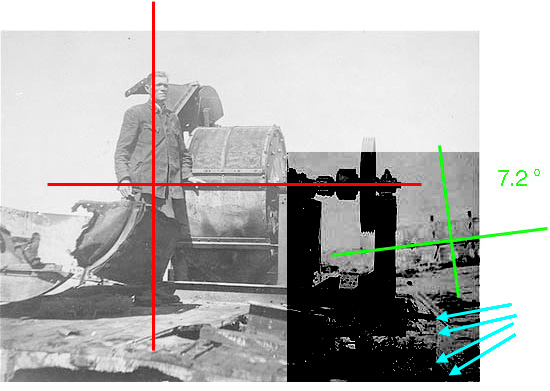

Фото 7, наконец, очевидно подверглось манипуляции, когда под правую часть фотографии подложили другой задний план. По правому краю изображения при точном рассмотрении как раз на заднем плане можно разглядеть один или два дома, и на переднем плане рельсы дороги для вагонеток. С помощью программы для обработки фотографий дома и рельсы становятся лучше заметными после усиления контраста (иллюстрация 17).

|

Иллюстрация 17: Усиление контраста правой половины фото 7 отчетливо показывает дома и рельсы.

Фотография: Автор благодарит редакцию одного техническо-исторического журнала за анализ фотографии.

|

Моисей Корн стоит на фотографии строго вертикально, и ось вращения барабана проходит точно горизонтально (красные линии). Но дома стоят косо под углом 7,2° к горизонталям (зеленая линия). Так как дом всегда строится с горизонтальным полом и горизонтальным коньком крыши, даже если строительство ведется на самом крутом склоне, то косые дома могут означать только одно: что здесь, слегка неудачно, был смонтирован неправильный задний план снимка. Наконец, синие стрелки указывают на кант разреза, где находящиеся слева структуры (рельсы?) внезапно прерываются.

Смысл этой манипуляции был очевиден - скрыть истинное окружение машины, вероятно, каменоломню или площадку дорожного строительства, так как это окружение не соответствовало предполагаемому месту Яновского лагеря. В нормальной ситуации можно было бы, разумеется, отвезти машину вместе с прицепом в Яновский лагерь, чтобы сфотографировать ее там. Но из-за серьезных повреждений прицепа это не было возможно, и, таким образом, очевидно, пришлось выпутываться с помощью фотомонтажа.

В этой связи нужно также задаться вопросом, где машина вместе с прицепом получила такие тяжелые повреждения, которые можно увидеть на фотографиях. В 1944 году, вероятно, это еще относительно легко можно было бы выяснить, но сегодня это уже невозможно. Во всяком случае, ничего не известно о боевых действиях в Яновском лагере или поблизости от него. И это тоже признак того, что мельницу нашли совсем в другом месте.

Резюме

На Нюрнбергском процессе против главных военных преступников (1945/46) советские представители обвинения неоднократно упоминали о «машине для перемола человеческих костей», которую СС якобы использовали в немецком трудовом лагере на Яновской улице во Львове. Эта «костедробилка» была единственным вещественным доказательством массовых убийств, совершенных немцами в упомянутом лагере - все другие обвинения по этому пункту всегда основываются только на показаниях оставшихся в живых еврейских заключенных или попавших в плен эсесовцев. С помощью предполагаемой костедробилки якобы должны были измельчаться кости сорока тысяч эксгумированных трупов убитых евреев, если они еще не распались после сожжения трупов на огромном костре.

Сегодня машина стоит в «Национальном музее истории Великой Отечественной войны» в Киеве, где она демонстрируется публике как свидетельство немецко-фашистского варварства. Три исторические фотографии, которые сделала советская Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) в 1944 году, находятся в американском Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне и в Мемориале Шоа в Париже, и на их Интернет-сайтах.

Данное исследование пришло к выводу, что речь идет об обычной шаровой мельнице, изготовленной примерно в 1890 году (!) на заводе тогдашней фирмы «Грузон» в Магдебурге. Установить точную принадлежность данной мельницы к одной из моделей «Грузона» того времени больше не было возможно из-за произведенной впоследствии переделки, обусловленных войной повреждений и «реконструкции» ее в музее. Однако о дьявольской специальной конструкции немецких фашистов не может быть и речи. Ряд признаков указывает на то, что в советской истории о «костедробилке» в высшей степени сомнительными являются также и дальнейшие сведения и утверждения. Так, в частности, нет никаких доказательств того что мельница была найдена именно в Яновском лагере после его освобождения (июль 1944 года). Для чего на самом деле использовали эту машину во время войны, не может быть выяснено с окончательной достоверностью. Вероятно, она служила для изготовления мелкого щебня для дорожного строительства, и настоящим местом ее работы могла быть каменоломня или площадка дорожного строительства вблизи Львова.

Такое сомнительное «доказательство» как «костедробилка» Львова, во всяком случае, никак не годится для того, чтобы обосновывать историю о ста или даже о двухстах тысячах убитых в Яновском лагере евреях. Костедробилка относилась - как перчатки из «человеческой кожи» и мыло из «человеческого жира» - к советской военной пропаганде, распространявшей измышления о зверствах немцев. Государства-преемники Советского Союза приняли тем самым на себя тяжелое наследство. Война закончилась уже почти семьдесят лет назад. Наступило время для объективного рассмотрения событий того времени.

Людвиг Фангхэнель

Мюнхен, 2013 г.

Оригинал: Ludwig Fanghänel, Die Knochenmühle von Lemberg

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Нюрнбергский процесс: 59-й день. Четверг, 14 февраля 1946, во второй половине дня. Том материалов Нюрнбергского процесса (IMT) 7, стр. 491-492.

[2] IMT-Document USSR-6, сообщение ЧГК „О злодеяниях немцев в районе Львова“ вместе с дополнениями (свидетельские показания). Дополнение USSR-6 (c) (показания свидетеля Манусевича) отсутствует в числе переведенных на немецкий язык советских документов Нюрнбергского процесса (IfZ Sign. USSR/d).

[3] Нюрнбергский процесс: 62-й день. Вторник, 19 февраля 1946, в первой половине дня. Том IMT 7, стр. 634 (DVD стр. 8402-8403).

[4] Львов только с момента вступления советских войск в Восточную Польшу (в середине сентября 1939 года) принадлежал Советскому Союзу, однако все его жители, будь то поляки, украинцы, евреи или белорусы с тех пор постоянно обозначались как «советские граждане».

[5] Нюрнбергский процесс: 62-й день. Вторник, 19 февраля 1946, во второй половине дня. Том IMT 7, стр. 651-652.

[6] Энциклопедический словарь Майерса (Meyers Konversationslexikon), 1888, том 9, стр. 9882 (www.peter-hug.ch / lexicon / 09...).

[7] Энциклопедический словарь Майерса, 6-е издание, т. 12, Библиографический институт, Лейпциг, Вена 1905.

[8] Приказ по части номер 47 верховного руководителя СС и полиции на Эльбе, Гроссе, от 22 марта 1945 года (копия Элиха). Существует еще вторая копия, датированная 23 марта 1945 года, в котором три самых важных числа потерь были удесятерены дописыванием нуля. Этот подлог исходит, вероятно, из министерства имперской пропаганды, в конечном счете, от Геббельса. Цитируется по: Вальтер Пост, «Жертвы Дрездена» (Walter Post, Die Opfer von Dresden, Deutsche Geschichte, номер 77 (июнь 2005 г), стр. 31-39.

[9] Леон В [еличкер] Веллс, Сын Хиоба, (Leon W[eliczker] Wells, Ein Sohn Hiobs, Carl Hanser Verlag), Мюнхен 1963, стр. 192-194.

[10] IMT Document USSR-61 или USSR-61/d (d = немецкий перевод); Институт современной истории, Мюнхен, архив.

[11] Sowjetunion heute от 6 мая 1981, стр. 36 и на следующих страницах; процитировано по Udo Walendy, Historische Tatsachen, номер 14 (1982), стр. 30-32.

[12] Эрнст Клее и Вилли Дрессен (составители) «С нами Бог - немецкая истребительная война на Востоке в 1939-1945», Ernst Klee und Willi Dreßen (Hrsgb.), Gott mit uns - Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten 1939-1945, S. Fischer Verlag, Франкфурт-на-Майне, 1989.

[13] Udo Walendy, Historische Tatsachen Nr. 43 (1990), стр. 22, 38-39.

[14] Udo Walendy, Historische Tatsachen Nr. 17, S. 35, Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho 1983.

[15] Сайт американского Мемориального музея Холокоста USHMM-Website http://www,ushmm.com, Rubrik Collections/ Photocollections /Historic Photographs, состояние: март 2009.

[16] Mémorial de la Shoah, Paris, Website http://mms.pegasis.fr

[17] Страница команды ARC www.deathcamps.org/.../einsatzgruppen_de.html.

[18] Фирменный проспект машиностроительной фабрики Франца Грёппеля, Бохум, 1922 год; в: Технический музей Вены (архив). Автор благодарит за эту копию господина доктора С. Н. в В.

[19] Э.Ш.Блан, Технология дробилок, мельниц и устройств просеивания, (E.C. Blanc, Technologie der Brecher, Mühlen und Siebvorrichtungen), Тулон 1922; немецкая обработка Германа Экардта, изд. Юлиус Шпрингер, Берлин 1928; таблица данных 34 (стр. 267).

[20] По его собственным словам Блобель был в СС хауптшарфюрером (обер-фельдфебелем), прежде чем его перевели в СД и повысили до штандартенфюрера (полковника).

[21] IMT-Document USSR-61, Результат экспертизы, Институт современной истории (IfZ) Мюнхен, Sign. USSR/d, том 36-93.

[22] Нюрнбергский процесс: 62-й день. Вторник, 19 февраля 1946, во второй половине дня. Том IMT 7, стр. 651-652.

[23] Ульрих Хайден, «Молчание Львова - каждый год один миллион туристов посещает старую столицу Галиции. Едва ли хоть один гид говорит об уничтожении еврейской жизни»: Sächsische Zeitung от 16 февраля 2011, стр. 3.

[24] Василий Архипов, «Никопольские дети увидели парламент, Лавру и военный музей [в Киеве], «Никопольская Правда» от 15 мая 2011 г. (Интернет-сайт).

[25] Национальный музей истории Великой Отечественной войны, Любовь Владимировна Легасова [заместитель генерального директора по научной работе], ответ автору по электронной почте от 21.10.2011.

[26] Справка дана по телефону бывшим служащим фирмы г-ном Х. Д. 16.12.2011 г.

[27] Fried. Krupp AG. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Шаровые мельницы для беспрерывного измельчения и просеивания, 1915 г., стр. 6 и 8.

[28] Зигфрид Вольф, Сквозная дорога IV, (Siegfried Wolf, Durchgangsstraße IV), www.via-regia.org/bibliothek(24.10-2011).

[29] Элияху Йонес, Дорога на Львов. Принудительный труд и сопротивление в Восточной Галции в 1941-1944, (Yones, Eliyahu, Die Straße nach Lemberg. Zwangsarbeit und Widerstand in Ostgalizien 1941-1944), Fischer Taschenbuch Verlag, Франкфурт-на-Майне, 1999 (немецкое первое издание, обработанное Сюзанной Хайм). Первое издание на иврите называлось Al Pi Habor («На краю могилы»), Yad Vashem Publ., Иерусалим, 1960.

[30] Форум о минеральных стройматериалах, Вена, www.baustoffindustrie.at/forum/verwendung.htm (ноябрь 2011).

[31] Еще лучше можно рассмотреть это на фотографии Мемориала Шоа в Париже (http://mms.pegasis.fr), но он принципиально запрещает копирование.

.jpg)

Комментарии

Все живы здоровы, не переживайте за них.

Комментарий удален модератором

Издания Центральной Еврейской Исторической Комиссии при Центральном Комитете Польських Евреев

Д-Р ФИЛИПП ФРИДМАН

ГИБЕЛЬ ЛЬВОВСКИХ ЕВРЕЕВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Описание гибели львовских евреев, которое даем мы в этой брошюре, частично опирается на собственных переживаниях автора, а частично на отчетах, материалах памятных записок, устных рассказах и протокольных показаниях других свидетелей этих событий, а также на литературе на эту тему, опубликованной в форме книг, брошюр или статей. Весь этот материал был нами критично исследован, что не исключает возможности ошибок в связи с почти полным отсутствием источников данных, а также аутентичных официальных документов. Архивов Еврейского Совета во Львове найти до сих пор не удалось, и маловероятно, что бы они когда-нибудь нашлись. Немецкие официальные документы были вывезены немцами, возможно, уничтожены во время эвакуации из Львова

http://samlib.ru/h/hohulin_aleksandr_wasilxewich/gibelxlxwowskihewreew.shtml

Пусть евреи исследуют как жидобольшевики расстреляли 6 тысяч украинцев в тюрьмаз Львова 24-26 июня 1941 года. Или как вывозили львовян в Сибирь в 1939 году.

Когда я первый раз услышал эту мелодию, мурашки пробежали по коже, тогда я еще не знал что это за композиция. Недавно я снова ее услышал и решил узнать, кто ее автор и само название. Когда узнал подробности, то тут уже кровь застыла в жилах. Попробую вам дать более полную информацию найденную в интернете о истории этого «танго»...

http://www.sem40.ru/index.php?newsid=227293

При ликвидации Яновского концлагеря фашисты сожгли в газовой камере всех оркестрантов вместе с инструментами. В последний раз оркестр заставили играть для самого себя... И потом по одному, в газовую камеру - каждый со своей скрипкой, литаврами, контрабасом...

При немцах записать "Танго смерти" не удавалось (аппаратура всегда выходила из строя), а нотные записи после войны таинственно исчезли. Все, кто пытался восстановить убийственную мелодию по памяти, или сходили с ума или умирали загадочной смертью - иногда прямо во время музицирования.

Фашистов вышибли и смяли,

Но на Земле фашизм живёт.

И где-то вновь стреляют, как стреляли...

Людская кровь течёт, течёт...

Над всей Землёю скрипки всё рыдают.

Под звёздным небом люди умирают...

Опять расстрел! И дым из труб идет!

Терзает души "танго" много лет

О, "танго смерти", "танго смерти"!

Забвенья - нет!

Когда Иосиф Кобзон прочитал слова "Танго смерти" (в 1982 году на гастролях в Кисловодске), то сказал, что на концерте петь их невозможно - люди просто не выдержат такого потрясения...