НЕСЛОМЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ

Мы забываем то, что не должны забывать.

Восхваляем никчемных политиков, на слуху олигархи да воры.

Вспомнился случай на телевизионной викторине, когда парень лет 27, не мог назвать год Курской битвы.

Да и о круглой дате, шестидесятилетии Сталинградской битвы, было упомянуто вскользь.

Это все симптомы одной болезни.

И диагноз её – забытьё.

Вопрос только в том, кто заинтересован в распространении этого вируса.

Д. М. Карбышев родился 14(26) октября 1880 г. в Омске, в семье военного чиновника Михаила Ильича Карбышева и его жены Александры Ефимовны (в девичестве – Лузгиной), татарин-кряшен по национальности.

Из дворян.

Был последним ребенком в семье. Рано потерял отца (1892 г.). Мать, в тяжелейших условиях «поставившая на ноги» всех оставшихся с нею детей, умерла в 1905 г.

Кадетам Сергею и Дмитрию (он стал им в 1891 г.), особенно последнему пришлось перенести много лишений в годы учебы в родном городе в Сибирском кадетском корпусе. Но учились они хорошо,

Дмитрий при выпуске в 1898 г. был лучшим в своем классе.

На всю жизнь запомнил Д. М. Карбышев, как тяжело было матери, как, легко одетый и обутый, бегал он мальчонкой и в метели, и в сильные сибирские морозы из дома в кадетский корпус и обратно. Только в 1894 г. за успехи в учебе Дмитрий стал полноправным кадетом.

Осенью 1898 г. Д. М. Карбышев поступил в Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге, которое спустя два года окончил «по первому разряду», т.е. в числе лучших, отличником.

В чине подпоручика, в погонах с саперными черными просветами и перекрещенными топориками, его направили из столицы на Дальний восток.

В Хабаровске, в штабе Приамурского военного округа, молодой офицер в октябре 1900 г. получил назначение в 1-ый Восточно-Сибирский саперный батальон.

Первая должность Карбышева на военной службе – начальник кабельного отделения телеграфной роты в названном батальоне.

Первые самостоятельные работы – командировки в Мукден, Ляоянь, Фынь – Хуанчень.

Первое продвижение по служебной лестнице – производство в поручики в 1903 г.

Первые успехи в армии – превращение кабельного отделения лучшее подразделение воинской части, выполнение сложных заданий по обеспечению связи и проведению новых телеграфных линий в трудных условиях надвигающейся войны с Японией.

В январе 1904 г. началась русско-японская война.

Личные качества (мужество, находчивость), отличное знание дела, авторитет гуманно относящегося к «нижним чинам» боевого офицера у солдат помогли Д. М. Карбышеву стать одним из героев проигранной Россией войны.

Телеграфная рота, в командование которой вступил поручик Карбышев, обеспечивал бесперебойность связи штабов воинских соединений между собой и с ведущими бой войсками.

По представлению к наградам можно судить о боевом пути поручика инженерных войск.

За проявленную храбрость умелое руководство ротой, не однажды попадавшей в, казалось бы, безнадежное положение и пробивавшейся к своим с помощью винтовок в боях под Фудчжоу, Кайджоу, Дачану, Ташичао, на р. Шахе, в Ляоянском сражении, в отступлениях с боями до капитуляции царской России перед более могущественным империалистическим хищником – Японией,- поручик Д. М. Карбышев получил последовательно 5 орденов: «Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом», «Св. Станислава 2-й степени», «Св. Анны 4-й степени» с надписью «За храбрость» и позднее юбилейную медаль.

В 1908г. Д.М. Карбышева вызвали в штаб Приамурского военного округа, где офицерам, желающим поступить в академии, предстояло пройти предварительную проверку знаний.

Испытания весной прошли успешно, и осенью того де года Карбышев сдавал конкурсные экзамены в Николаевскую военно – инженерную академию.

Высшие баллы почти по всем 23 предметам среди абитуриентов. Перед ним открывается перспектива стать военным инженером, получив образование у самых первоклассных специалистов. Он был одним из лучших.

При выпуске из академии Д. М. Карбышев с указанием «за отличные успехи» произвели в следующий чин и утвердили в звании военного инженера.

В 1911г. капитан с академическим значком на груди, причисленный к 1-й Севастопольской крепости минной роте инженерных войск, приступил к службе по укреплению западных границ России перед военным столкновением в союзе с Францией и Англией против Германо-австрийского блока, столкновением невиданного до того времени масштаба – мировой империалистической войной.

А с первых ее дней он, исходя из патриотических побуждений, просит командование послать его на передовую. Рапорт скоро удовлетворили.

Инженер – капитан попадает осенью первого года войны в действующую армию, на Юго-Западный фронт.

В 1915г. 6 марта Карбышев был ранен в боях за овладение городом – крепостью Перемышль. Пуля «прошила» мягкие части ноги, но миновала кость и несильно повредила сухожилия.

Это дало основание капитану вновь проситься на фронт.

Последовали новые бои, новые ордена, полученные за умелое командование подчиненными ему войсками поздравлениями, за лично проявленную храбрость.

Вступление в войну Румынии привело к переброске 8-й русской армии, в которой служил подполковник Карбышев, на новый театр военных действий – Румынский фронт.

Здесь он видит нежелание солдат проливать кровь за чужие им интересы правящих классов.

Во время мятежа генерала Корнилова вместе с солдатами Карбышев гневно протестует против попустительства Временного правительства золотопогонным врагам демократии и республиканского строя в России.

А когда стало ясно, «что буржуазия предаст родину и пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом свои доходы», «что Керенский на деле востанавляет корниловщину», военный инженер Д. М. Карбышев вступает в борьбу за демократизацию армии путем избрания солдатских комитетов, за выход России из войны, за изгнание «временных».

Великий Октябрь застал Карбышева на Юго-Западном фронте, в 8-й армии, на границе с Румынией.

Без колебаний перешел он на сторону революционного народа и без сожаления расстался с царскими погонами, чинами и регалиями.

Снял с парадного мундира все боевые ордена.

Да и мундир, признаться, он давно недолюбливал, зная, что народ привык видеть в таких мундирах царских прислужников и сатрапов - тех, кто больше воевал с забастовщиками, чем с иноземным войском.

8-я армия еще до залпов "Авроры" была настроена побольшевистски и в феврале поддерживала не "учредилку" и не министров-капиталистов, а лозунг "Вся власть Советам!".

Октябрь, его идеи захватили Карбышева. Он все время находился среди солдат, знал и разделял все их думы и стремления.

За несколько дней до нового, 1918 года, по случаю его встречи и в связи с призывом "Воина-гражданина" во многих частях 6-й и 8-й армий состоялись собрания солдат.

Инженерная рота Сибирской дивизии не составляла исключения. Председателем собрания был избран Карбышев.

В 1918 году началось создание Красной Армии. Карбышев вступил в нее впервые дни ее зарождения.

В мае 1918 года Карбышева командировали в Тулу, оттуда - на границу с Украиной, оккупированной Германией, для проверки инженерных работ в пограничных отрядах и завесах - так назывались тогда войска прикрытия границ Советской Республики по всей демаркационной линии.

Начало ноября 1918 года.

Изменилась обстановка на Восточном фронте, и Карбышева перебросили укреплять рубежи по берегу Волги.

Они должны быть в полной боевой готовности. И Дмитрий Михайлович провел рекогносцировку берегов великой русской реки на протяжении 500 километров от местечка Тетюши до Сызрани.

Столь огромную по масштабу работу Дмитрий Михайлович выполнил в необычайно короткий срок - всего за 8 дней.

Он глубоко понимал полевую фортификацию и умел превосходно сочетать ее с тактикой и оперативным искусством войск.

В его проекте было указано расположение всех батарей, их желательный калибр и точные места расположения, сделаны панорамные виды на важнейшие укрепления - как с неприятельского берега, так и с наших укреплений на неприятельский берег, написана обстоятельная объяснительная записка и даже краткая смета на производство работ...

В конце декабря 1918 года Карбышев приехал в Самару и приступил к формированию Управления и линейного аппарата 6-го военно-полевого строительства Восточного фронта, которому поручили возвести Волжский оборонительный рубеж в районе Самарской луки.

С первых же дней возникли большие препятствия.

Фронт позиционных работ растянулся более чем на 200 километров. Предстояло вынуть и переместить горы земли, построить укрепления, много бараков и землянок для вольнонаемных рабочих и саперных частей.

Строительных землеройных механизмов тогда почти не было, а на фронте они и подавно отсутствовали. Дмитрий Михайлович подсчитал: необходимо ежедневно до 30 тысяч рабочих и 3 тысячи конных подвод - иначе не выполнить задание в срок.

Местные крестьяне не хотели работать за деньги.

Они требовали сахар, табак, керосин, спички, мануфактуру, гвозди, железо, подковы, деготь - словом, все, в чем нуждались тогда в селах. Но ничего этого не было у строительства.

Не видя иного выхода, Карбышев временно превратил в зарплату интендантские пайки. Но даже на строительстве тет-де-пона (предмостное укрепление) у Сызранского моста вместо 1500 работало лишь 100 строителей, хотя позиция создавалась в густо населенном районе, около крупных сел.

На переброску армейских частей требовалось значительное количество крестьянских подвод. Стройка, в свою очередь, также нуждалась и в гужевом транспорте. А тут еще приближалась пахота, и крестьян отрывать от весенней полевой страды стало просто невозможно.

Тогда Д. М. Карбышев предложил командованию армии формировать в глубоком тылу на общих основаниях с красноармейскими частями рабочие дружины. Самарский губвоенком получил на это соответствующее распоряжение, но приступить к формированию дружин медлил. А время не ждало.

Карбышев с разрешения начальника инженеров Восточного фронта взялся самостоятельно формировать рабочие дружины.

В декабре 1918 года командующим 4-й армией Восточного фронта был назначен Михаил Васильевич Фрунзе.

Его кипучая энергия проявлялась во всем. 6-е военно-полевое строительство сразу же ощутило заботу и внимание командарма.

Благодаря помощи Михаила Васильевича, а также Самарского губисполкома строительство закипело по всему фронту в полном объеме.

Карбышев внимательно следил за сооружением всех укреплений и вместе с тем находил время для проектирования новых сооружений, составлял расчеты, писал наставления, памятки, инструкции.

В марте девятнадцатого года армия Колчака перешла в наступление северо-восточнее Уфы.

Колчак намеревался расколоть наш Восточный фронт на изолированные группы и уничтожить их по частям, а затем, захватив мосты и переправы через Волгу, устремиться к Москве.

Под напором превосходящих сил Колчака 5-я армия отступила из района Уфа - Бирск, находясь все время под угрозой быть отрезанной от Самары.

Отдельные колчаковские части подошли почти вплотную к Самаре - на расстояние двух переходов. Угрожающее положение создалось и у Симбирска. Появилось новое оперативное направление, вызывавшее необходимость изменения позиций у Красного Яра. Незащищенным оказался также левый фланг Кинельских позиций. Возникла экстренная необходимость в ходе боев возвести еще одну оборонительную линию большого протяжения.

Укрепленный Волжский рубеж приобрел еще более важное значение.

Восточный фронт продолжал оставаться решающим.

Командарм Фрунзе, выполняя указания партии, сколачивал мощную ударную группу, готовил разгром Колчака.

20 апреля 1919 года он был назначен главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта.

Под его руководством в Симбирске, Самаре, Саратове, Челябинске, Златоусте, Троицке, Кургане и других городах были созданы укрепленные районы, сыгравшие важную роль в разгроме белогвардейских полчищ.

После разгрома Колчака Д. М. Карбышева назначили начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта. Он руководил укреплением Забайкальского плацдарма против японских интервентов и белогвардейских банд атамана Семенова.

За заслуги в боях Карбышева наградили именными золотыми часами с надписью: "Красному борцу Социалистической революции от ВЦИК".

В том же двадцатом году решающим для судеб Советской Республики стал Южный фронт.

Командовать им был назначен М. В. Фрунзе.

В августе 1920 года М. В. Фрунзе, став, командующим Южным фронтом, телеграммой вызвал Карбышева к себе на должность начальника инженеров.

Но пока Дмитрий Михайлович смог добраться до своего нового места назначения, на эту должность был уже назначен другой. Дмитрий Михайлович стал его помощником, а фактически руководил основными работами, разрабатывал и осуществлял все планы по обеспечению наступления и штурма Перекопа и Чонгара.

За боевые заслуги по разгрому Врангеля Д. М. Карбышев был награжден вторыми именными золотыми часами.

Закончилась гражданская война. В жизни страны наступила пора мирного созидательного труда.

Но молодая Республика Советов, единственное тогда государство, которое строило социализм, было далеко не в безопасности.

В марте 1923 года Дмитрия Михайловича Карбышева назначили председателем инженерного комитета Главного военно-инженерного управления Красной Армии.

По указанию М. В. Фрунзе вместо инженерного комитета создается военно-технический комитет Главного военно-инженерного управления Красной Армии с очень широкой программой деятельности. Руководить этим комитетом, быть его председателем Михаил Васильевич предлагает Карбышеву, которого высоко ценит как ученого-новатора, тесно связанного с армейской практикой.

Дмитрий Михайлович охотно и с присущей ему страстностью берется за работу.

С ноября 1926 года Карбышев окончательно перешел на научную и преподавательскую работу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в феврале 1934 года стал начальником военно-инженерной кафедры этой академии.

Дмитрий Михайлович активно участвовал в создании современных средств военно-инженерной техники, находил новые приемы их боевого использования, внимательно изучал различного рода изобретательские и рационализаторские предложения, работал сам над созданием новых подрывных средств и принадлежностей взрывания.

Он разработал и первые типы советских противотанковых мин.

Карбышев пользовался авторитетом как крупный ученый не только в нашей стране, но далеко за ее пределами.

Он автор более ста научных трудов, статей и учебных пособий. Многие из них публиковались и в зарубежной военной печати.

Значителен вклад Д. М. Карбышева в научную разработку вопросов форсирования рек и других водных преград и их инженерного обеспечения.

Его многочисленные труды в большой мере способствовали созданию передовых взглядов на развитие этой отрасли военно-инженерного дела в войсках Красной Армии.

Вплоть до 1936 года Д. М. Карбышев руководил подготовкой командных кадров Красной Армии, кафедрой военно-инженерного дела в Военной академии имени М. В. Фрунзе, затем пять лет был помощником начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам в Академии Генерального штаба, старшим преподавателем в этой же академии.

Он являлся также членом Экспертной оперативно-тактической комиссии при Комитете высшей школы.

Не раз председательствовал в Государственной комиссии по защите дипломных проектов в Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.

1936-1941 годы - период особенного расцвета творческих сил и таланта Д. М. Карбышева.

Участник советско-финской войны, в составе группы заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по оборонительному строительству вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.

С 1940 года - член КПСС, и ему присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск.

В канун войны, в феврале 1941 года, профессору Карбышеву была присвоена ученая степень доктора военных наук.

Ночь с 21 на 22 июня 1941 года была очень короткой...

Чуть забрезжил утренний рассвет, когда Карбышева разбудили частые и сильные взрывы авиабомб.

Скоро взрывы слились в сплошной гул. Его усиливал доносившийся издалека раскатистый грохот немецкой артиллерии. Карбышев быстро оделся и, не теряя ни минуты, направился было в штаб 3-й армии, но в вестибюле гостиницы встретился с П. М. Васильевым.

Поздоровавшись на ходу, они вдвоем перебежали улицу - штаб армии находился тут же, через дорогу.

На темном предрассветном небе расползалось огромное багрово-красное зарево. Это пылал Гродно.

Густой, едкий дым стелился низко, как туман.

В штабе уже была объявлена боевая тревога. Штабные офицеры, получив пистолеты и противогазы, разместились в убежище, устроенном в подвале дома. Вражеские самолеты волнами налетали на город. Сильные взрывы следовали один за другим. После одного из них, особенно сильного, вышла из строя городская электростанция, всюду погас свет. Перестала действовать и телефонная станция, нарушилась проводная связь, и штаб 3-й армии с трудом связывался со своими частями по радио и посыльными.

К началу войны на Западном фронте были сосредоточены 3, 4, 10 и 13-я советские армии.

Они должны были прикрыть западные границы страны, обеспечить проведение мобилизации.

Днем 26 июня гитлеровцы значительными силами пехоты при поддержке танков атаковали штаб армии.

Несмотря на превосходство противника, его атаку удалось отразить и занять оборону у Волковысского кирпичного завода возле Шведской горы. 27 июня штаб армии оказался в окружении.

Бои шли уже в городе Волковыске. Офицеры штаба формировали отдельные боевые отряды и группы из скопившихся в лесу людей и тут же отправлялись с ними в бой.

Д. М. Карбышев руководил устройством заграждений на подступах к Замковому лесу.

В августе 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской области Белоруссии.

В бессознательном состоянии был захвачен в плен.

Начало августа 1941 года.

Начало горького и страшного пути генерала Карбышева по фашистским застенкам.

Место для лагеря фашисты выбирали не очень тщательно.

Они согнали окрестных польских крестьян со своим тяглом и в пяти километрах от города Острув-Мазовецка, у деревни Гронды, по обе стороны шоссе на Ружаны, обнесли колючей проволокой территорию бывшего артиллерийского полигона, площадью в 10 квадратных километров.

Несколько летних бараков и землянки, похожие на глубокие окопы, прикрытые сверху бревнами,- вот все жилье на 80 тысяч советских военнопленных.

Многие находились под открытым небом.

Под нестерпимым зноем и лютой стужей.

Под нацеленными с вышек дулами автоматов, пленных переписывали, сортировали, допрашивали.

И каждый раз, когда, выстроив их на плацу, выкрикивали: "Кто из вас коммунисты?", - Карбышев твердо делал шаг вперед.

Вскоре гитлеровцы поняли, что вербовать изменников среди русских людей бесполезно - и их стали уничтожать.

По неполным данным за шесть месяцев - с июня по декабрь - в лагере были расстреляны, повешены и умерли от голода, холода, истязаний и болезней свыше 40 тысяч советских офицеров и солдат.

Больше половины.

Лагерем управлял вермахт.

Эсэсовцы и гестаповцы наведывались только для "фильтрации" и "чисток".

Сотрудники гестапо Векке, Миске и Раковский составляли списки лиц, подлежавших расстрелу.

В загонах большого основного лагеря держали рядовых, младших и средних командиров Красной Армии.

Два других лагеря были предназначены для старшего и высшего командного состава - от майора до генерала включительно.

Те, кому не хватало места в землянках, укрывались в норах, вырытых руками в песке.

Никаких постельных принадлежностей.

Большинство в летнем обмундировании, некоторые в одном белье.

Все оборваны, многие разуты, так как гитлеровцы снимали с пленных годные к носке обувь и обмундирование.

Фашисты внимательно следили за Карбышевым, стараясь изолировать его от остальных, посеять к нему недоверие, неприязнь.

Немцы обращались с ним подчеркнуто вежливо, давая понять, что он не ровня другим пленникам.

Но Дмитрий Михайлович стойко держался своей линии поведения.

Он был у всех на виду. Небольшого роста, похудевший старый человек в солдатской шинели, с удивительно молодыми глазами...

В конце августа Карбышев заболел дизентерией. Товарищи заботливо ухаживали за ним, доставали для него рисовый отвар и другие продукты. Общими усилиями выходили и спасли тяжело больного генерала.

Болезни истощили Карбышева, у него был вид дряхлого старика. Чтобы поставить его на ноги, группа командиров выделяла для него из своего скудного пайка семнадцатую часть хлеба.

Вскоре после выздоровления Карбышев узнает, что Советское правительство планирует обменять двух немецких генералов на Дмитрия Михайловича.

Пленные, узнав о предстоящем отъезде генерала, шли к нему проститься. Все давали свои адреса, просили рассказать на Родине, как фашисты измываются над советскими воинами.

Некоторые передавали записки, в которых помимо домашнего адреса содержалось всего лишь четыре слова: "Я еще жив, отомстите!"

Дмитрия Михайловича обнимали, трогательно прощались с ним, а потом подняли на руки и, сопровождаемые часовыми охраны, пронесли до ворот.

Когда Карбышев очутился за пределами лагеря, к нему подошел фашистский генерал и объявил, что германское правительство предлагает ему отказаться от обмена и перейти на службу в немецкую армию, так как в Советской стране его считают изменником и отказались от него как от врага народа.

Теперь он волен поступать, как ему заблагорассудится, и может идти, куда желает - он свободен. Карбышев твердо ответил: - Никуда не пойду.

Если меня действительно обменивают на немецких генералов и договор об обмене подписан, то по действующему международному праву правительство Германии обязано передать меня Советскому правительству через нейтральное государство. Если же это провокация и меня хотят убить, то пусть, убивают здесь, на глазах у всех военнопленных.

В конце сентября 1941 года Карбышева с большой группой советских военнопленных отправили в другой офицерский лагерь на территории Польши - в Замостье.

Фашисты боялись всевозрастающего влияния Дмитрия Михайловича на советских пленных.

Два лагеря - один офицерский в самом городе Замостье, а другой на его окраине под названием "Норд" - для рядовых и инвалидов.

Всех генералов и старших офицеров, в том числе Карбышева, поместили в штаблагере, т. е. в самом городе, в бараке № 11, который носил громкое название "генеральского".

В конце 1941 года в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Люди умирали сотнями и тысячами. Их трупы не успевали вывозить. Гитлеровцы очень боялись начавшейся эпидемии и избегали заходить за ограду лагеря. Заболел тифом и Карбышев.

Состояние его было крайне тяжелым, внушало мало надежды на выздоровление. Но офицеры не бросили своего генерала на произвол судьбы, скрыли его болезнь от комендатуры, чтоб он не попал в тифозный барак "Норд", откуда никто не возвращался.

Общими усилиями и заботами Дмитрий Михайлович был выхожен, начал поправляться.

В марте 1942 года пленных начали отправлять из Замостья в глубь Германии, в Баварию.

Офлаг XIII-Д. Офицерский лагерь, вблизи которого проходила линия Зигфрида, ждал пополнения и был готов к приему его. Началась санобработка. Потом регистрация, снятие отпечатков пальцев, фотографирование.

Всем выдали нагрудные номера. Карбышеву достался № 5722.

Фашисты неоднократно предлагали советскому генералу перейти к ним на службу. После полугода уговоров и пыток его привезли в Хаммельбург.

Здесь же они пытались склонить его к прямой измене - пусть хоть чем-то, хоть мелочью опорочить его в глазах остальных пленников.

Но разве мог человек такого склада пойти на предательство.

Для него гуманистические ценности были выше личной судьбы.

Это и сделало Карбышева символом стойкости и надежды для всех, кто оказался в фашистской неволе.

Карбышев сравнивал великодушие русского народа к пленным с тем, что он на себе испытал в фашистских концлагерях, где к русским относились как к недочеловекам.

Дмитрий Михайлович внушал окружающим: «Не падайте духом. Войны без пленных не бывает. Фашизм обречен на поражение».

В сентябре из того же лагеря была отправлена рабочая команда № 10113.

Она состояла почти полностью из советских старших офицеров. Среди них полковник П. Ф. Сухаревич, много политработников: бригадный комиссар Григорьев-Перельман, полковые комиссары С. А. Снитцарь и Л. С. Николаев и другие сподвижники Д. М. Карбышева по борьбе в Хаммельбурге.

В начале февраля 1943 года Карбышева вызвали к коменданту Хаммельбургского лагеря. После длительной беседы с сотрудниками гестапо - они выдавали себя за высокопоставленных офицеров инженерных войск из ставки фюрера - Дмитрию Михайловичу задали несколько вопросов.

Вопросы были обычными, беседа проходила спокойно. В заключение заявили, что придется ехать с ними в Берлин: там Карбышева обменяют на немецкого генерала, находящегося в плену в Советском Союзе.

Карбышеву отвели отдельную комнату в бараке, трижды в день хорошо кормили.

Через несколько дней Карбышева стали довольно часто возить в Берлин к высоким гитлеровским чинам.

Они много говорили с ним о войне, интересовались его мнением по различным вопросам.

Иногда к нему в лагерь приезжали гитлеровские генералы, вместе с ними нацисты и какие-то подозрительные лица.

Они пытались предложить Карбышеву заманчивые посты, большие деньги.

Внимательно выслушав условия "сотрудничества", Дмитрий Михайлович спокойно ответил: - Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной.

В высохшем больном старике, одетом в изрядно поношенное солдатское обмундирование, даже близкие, наверное, не сразу узнали бы генерал- лейтенанта Карбышева - раньше всегда подтянутого, стройного, с искрящимися карими глазами.

На допросах этот больной русский генерал внушал страх.

Его дух невозможно было сломить.

Поэтому и возникал вокруг Карбышева очаг сопротивления, куда бы его не перевозили из лагеря в лагерь.

Да и сами пленные помогали Карбышеву, чем могли.

И неоднократно спасали его от смерти.

Как знаток истории, Карбышев пророчески предсказывал ход войны.

Был такой случай. После Сталинградской битвы в лагерь попал танкист Махура. Карбышев подробно расспрашивал его о ходе сражения, при этом на самодельной карте производил какие то вычисления.

А затем обратился к обступившим его в бараке военнопленным: «По моим расчетам война должна закончиться в апреле сорок пятого».

Это происходило в конце сорок второго года.

На допросах высоким чинам гестапо Карбышев предсказывал поражение Германии. История подтвердила точность научного предвидения Карбышева. Вот почему на лагерной карточке Карбышева стояла резолюция эсесовцев - «Подлежит уничтожению».

Дмитрия Михайловича привезли в Нюрнберг в середине мая 1943 года и поместили к штрафникам.

Но Карбышев заболел, и его перевели в русский блок международного госпиталя Лангвассер.

В барак № 8 для тяжелобольных никто не заглядывал.

В лагере имелся еще и генеральский барак, огороженный от других колючей проволокой. В нем и находился Д. М. Карбышев.

Появление Карбышева стало важным событием в жизни военнопленных. Многие уже знали о нем по Острув-Мазовецка, Замостью, Хаммельбургу. Своим примером он заставил многих осознать, что они не просто военнопленные, а представители русского народа, советские люди.

В него верили.

И в этом лагере Карбышев так же, как и прежде, стремился чаще общаться с пленными, разъяснял им положение на фронтах, вселял во всех бодрость духа и уверенность в победе.

После разгрома немецко-фашистской группировки у Сталинграда в настроении военнопленных произошел резкий перелом.

Уже не было и речи о поражении Красной Армии.

Предатели и фашистские прислужники ходили опустив головы.

Даже "хозяева" лагеря пробовали изменить тон в обращении с пленными.

В Лангвассер и штрафные команды все больше попадали полицаи, легионеры, лазутчики.

Почти каждый вечер после окончания работы к проволочной ограде у генеральского блока подходили советские военнопленные и сообщали Карбышеву услышанные за день новости о положении на фронтах, победах Красной Армии.

Карбышев по-прежнему активно пропагандировал организацию побегов, сам участвовал в их подготовке.

Так, по инициативе Карбышева подпольщики начали готовить побег Героя Советского Союза Григория Бережко и Игоря Жукова.

С ними предполагалось отправить советскому командованию очень важные сведения и документы о лагерях.

Но побег сорвался из-за усиленной слежки агентов гестапо и предательства.

В Нюрнбергской тюрьме Карбышеву напомнили о том, что еще весной 1943 года в Берлине он был приговорен как "нежелательный военнопленный" к пожизненному заключению в концлагере уничтожения.

Гестапо убедилось, что он неисправим, и теперь намерено привести приговор в исполнение.

Отныне он лишен статуса военнопленного, переводится в категорию политических заключенных.

Карбышева заковали в наручники и под усиленным конвоем эсэсовцев в конце августа отправили в тюремном автобусе во Флоссенбюрг, в лагерь уничтожения.

Узников переодели в полосатую арестантскую робу с красным треугольником и номером на груди.

Лагерь был опоясан шестью рядами колючей проволоки под электротоком высокого напряжения.

За проволочным заграждением через каждые 50 метров стояли каменные вышки, позволявшие охране простреливать из пулеметов и автоматов всю запретную зону и прилегавшую к ней местность.

За проволокой находился и крематорий - две печи, а рядом с ними - огромный котлован, где на кострах сжигали более ста трупов в сутки.

В лагере работало увеселительное заведение - "пуф".

Здесь отдыхали эсэсовцы и другие должностные лица лагеря. "Увеселяли" их женщины-узницы, которых пригоняли сюда из многих стран Европы.

Карбышева ввели в одноэтажный деревянный барак.

Ему отвели место на одной из трехъярусных нар с соломенным матрацем. Матрац был покрыт ветхим одеялом. Больше ничего на нарах не было.

Дневной рацион заключенного состоял из 250 граммов эрзац-хлеба и кружки "чая", заваренного травой, на завтрак, на обед - 200 граммов "супа" из свекольных листьев, на ужин - тот же "чай" и тот же "суп".

В 1944 году во Флоссенбюрге пустили в ход 11 газовых камер, оборудованных "по последнему слову техники".

Новая "баня", как ее называли немцы, имела под полом замаскированную, перекрытую плитами канаву шириной до двух метров, а в потолок были вмонтированы незаметные для глаз 40 газовых сосков, откуда в камеры поступал ядовитый газ.

Люди погибали в течение 10-15 минут.

Заключенных вводили сюда голыми - в "бане" не предусмотрели раздевалок.

Она стояла на вершине откоса, который под резким углом спускался к крематорию.

Замаскированные перекрытия канав автоматически открывались, и трупы скатывались в печи крематория.

Теперь на трубе крематория мемориальная доска.

На ней - цифры сожженных: 80 тысяч человек двадцати национальностей.

Среди них :

26 430 русских,

3443 итальянца,

3963 немецких антифашиста,

3103 еврея,

1162 голландца,

450 греков,

14 норвежцев,

9 англичан,

2 американца.

Наступил январь 1944 года. В лагере пошли слухи об отправке нескольких сот ослабевших заключенных в другие лагеря.

Отправка никогда не радовала. Узникам было понятно, что их увезут не для лечения.

В феврале начался отбор "переселенцев".

На транспорт попали и Карбышев, Зусманович, Митрофанов. Их перевели в 23-й карантинный блок - это означало скорый отъезд.

Транспорт с узниками медленно двигался на восток.

На станции Люблин стал известен конечный пункт "путешествия" - Майданек.

Концлагерь смерти.

Число уничтоженных в нем людей уже тогда перевалило за миллион.

Эсэсовцы открыли двери" вагонов и, подталкивая узников палками, выгоняли их на платформу.

Построили колонну и отделили группу, которой приказали вынести из вагонов трупы и сложить их тут же на платформе.

Лагерь показался издали: проволочные заграждения, сторожевые вышки, мрачные тесовые бараки - все такое знакомое.

Майданек, куда попал Карбышев из Флоссенбюрга, был создан гитлеровцами в октябре 1941 года.

Ходить по лагерю узникам разрешалось только до шести вечера.

С наступлением темноты на вышках зажигались прожекторы, которые лучами пронизывали лагерь во всех направлениях.

Попавшего под луч ждала пулеметная очередь.

Каждый день в концлагерь по шоссе Люблин - Хелм пригоняли тысячи поляков, русских, украинцев, евреев, стариков, женщин, детей.

Их гнали колоннами, гнали чаще всего прямо на шестое поле, где сразу же убивали.

Именно здесь, в Майданеке, фашистские "специалисты" впервые применили газовые камеры.

Всего их было построено семь, общей вместимостью на 2000 человек.

Умерщвляли в них газом "Циклон Е".

Карбышев оказался в лагере после "праздника урожая". Так окрестил начальник управления государственной безопасности польского губернаторства Фридрих Крейгер массовый расстрел, когда за один день было уничтожено 18 400 человек.

Седьмого апреля Майданек начали внезапно эвакуировать.

Ходят слухи, что уже недалеко части Красной Армии, что вблизи лагеря действуют польские партизаны.

В этом, пожалуй, есть доля правды, ибо слишком подозрительна та поспешность, с какой эсэсовцы приступили к эвакуации.

Опять, в который раз, Карбышев отправился в дорогу, в очередной лагерь смерти.

Из ставшего прифронтовым Майданека в тыловой Освенцим.

Другое название, иной пейзаж. А суть все та же.

В Майданеке замучили полтора миллиона, в Освенциме - свыше четырех миллионов узников. Карбышев этих цифр не знал.

Он видел замученных, расстрелянных, повешенных.

Он видел черный дым крематориев и рвы, наполненные человеческими телами.

Этот концлагерь гитлеровцы построили в Силезии, в 250 километрах от Варшавы и в 50 от Кракова, на правом берегу реки Солы, впадающей в Вислу.

Глухая, болотистая, затопляемая разливом рек долина.

Поблизости от Освенцима - хребты Бескидских и Карпатских гор.

Места, знакомые Карбышеву по первой мировой войне.

Он и тогда был часто на волоске от смерти, смотрел ей смело в лицо.

Но тогда он сражался, а теперь велась гнусная война без правил с беззащитными.

И Дмитрий Михайлович презирал и ненавидел своих палачей.

В Освенцим пленный переставал быть человеком с именем и фамилией - оставался только номер.

Карбышева поместили в блок № 11, в котором русских заключенных совсем не было. Связаться с кем-либо из своих он также не мог.

Когда Карбышев узнал, что в лагере и его филиалах более 200 тысяч мужчин и около 100 тысяч женщин, среди которых большинство политические заключенные, он воскликнул: - Так ведь это силища! Ее бы собрать в кулак и ударить по насильникам!

1944 год был самым тяжелым для узников Освенцима.

Ежедневно из разных стран Европы прибывали транспорты с заключенными.

Тысячами отправляли их в газокамеры.

Особенно зверствовали эсэсовцы с апреля до сентября.

Как раз в эти месяцы в лагере находился Карбышев.

Бывали дни, когда в крематориях и на кострах сжигали в сутки до 15 тысяч человек. Крематорий дымил, и костры во рвах горели днем и ночью.

Генерал Карбышев вместе с другими штрафниками попал в лагерную команду уборщиков.

В их обязанности вменялось с раннего утра до позднего вечера ходить с метлой и вычищать уборные, помойные ямы.

В лагерных условиях это был сизифов труд, ибо границей между порядком и беспорядком во всех случаях был произвол надсмотрщика

Генералу отвели отдельное спальное место на нижних нарах около окна, поручили обслуживать его Александру Михайловичу Миронову.

Работавший на кухне Яков Зуев готовил для генерала более питательную пищу.

Через некоторое время Карбышев поправился.

Когда здоровье Карбышева немного окрепло, он начал готовиться к дальнему походу: заключенные узнали о предстоящей эвакуации.

Чтобы приучить себя к длительному маршу, Дмитрий Михайлович много ходил пешком и установил жесткий режим дня: утром туалет, гимнастика на воздухе, завтрак и хождение по футбольному полю не менее трех раз вкруговую.

После завтрака он совершал вместе с Мироновым длительную прогулку по лагерю, продолжавшуюся до обеда.

Между тем Красная Армия гнала фашистов на запад.

Отступая, они заметались в панике.

Концлагеря смерти в Польше - Майданек, Освенцим, Треблинка и другие - изобличали зверства фашистов.

Нужно было замести следы кровавых преступлений.

Гитлеровцы незамедлительно приняли меры: послали тысячи заключенных выкапывать трупы, дробить кости и сбрасывать в реки Солу и Вислу.

Всех узников лагеря строем, под усиленным конвоем эсэсовцев, погнали к железнодорожной ветке на поле и погрузили в товарные вагоны.

Десять дней товарный поезд вез узников на север.

На одиннадцатый прибыли в город Ораниенбург.

С вокзала довели до лагеря со спокойной вывеской на воротах: "Шутцхефтлагерь" - лагерь по охране заключенных.

Это был Заксенхаузен - образцовая фабрика смерти, концлагерь уничтожения, находившийся в 30 километрах от Берлина.

Здесь фашисты готовили кадры палачей, которых после "учебы" направляли на оккупированные территории и в другие концлагеря осуществлять "новый порядок".

Заксенхаузен был и своего рода пересыльным пунктом, вмещавшим одновременно до 70 тысяч узников.

Отсюда десятки тысяч заключенных отправляли для уничтожения во Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим, Берген-Бельзен, Маутхаузен. Здесь все было подчинено основной цели - массовому истреблению заключенных.

Не простые виселицы, а механические с блоками для подъема жертвы.

Не обыкновенная стена для расстрела, а особый расстрельный пункт с измерительным прибором и станком.

Камеры для удушения людей с интенсивной концентрацией газа.

Яды для отравления пищи и воды.

Лаборатории для преступных медицинских экспериментов.

Не только стационарные, но и передвижные крематории.

Широко практиковались телесные наказания.

Наиболее распространенное - порка специальной кожаной плетью с металлическим стержнем внутри.

И даже пороли на специальном станке.

Карбышев в Заксенхаузене нашел давно и энергично действовавшее антифашистское подполье.

В него входили рабочие и военнопленные двадцати национальностей.

Многие подпольщики становились жертвами гестапо и эсэсовцев.

Но на их место вставали новые патриоты, самоотверженные борцы с фашизмом.

Из концлагеря в Маутхаузен началась массовая отправка подозреваемых в подготовке восстания.

Среди них был и генерал Карбышев.

16 февраля 1945 года, в полдень, Дмитрий Михайлович Карбышев прошел в ворота очередного лагеря и стал узником Маутхаузена.

За несколько лет жуткого плена Карбышев не раз слышал об этом лагере, раскинутом на плоской вершине высокого каменистого холма.

История Маутхаузена так же мрачна, как и его внешний облик.

Первые узники появились в нем сразу же после объявленного гитлеровцами "аншлюса" - присоединения Австрии к фашистской Германии.

Во дворе блока проходила канализация со смотровым колодцем.

Провинившихся бросали в него и закрывали люк тяжелой бетонной крышкой.

Тех, кто не выдерживал, валился с ног, заставляли лежать в рваной одежде на снегу по 2-3 часа, затем купали в холодной воде и тут же снова выгоняли нагими на мороз.

Незримо, тайно и вместе с тем ощутимо и грозно нарастало сопротивление обреченных людей.

В те дни и прибыл еще один транспорт из Заксенхаузена, фашистская машина смерти работала без сбоя до последних дней войны.

Комендант лагеря просматривал поданные ему списки. Карбышев, отнесенный к категории "нежелательных", не подлежал регистрации и не был взят на учет в так называемом "политическом отделе" комендатуры.

Но комендатуру заранее оповестили, кто этот советский генерал.

Против его фамилии стояла пометка о категории, и этого было вполне достаточно.

Палач решил, не мешкая, расправиться с опасным для Германии человеком.

Казнь генерала Карбышева, видного советского ученого с мировым именем, с соблюдением всех формальностей, предусмотренных для его "категории", заняла бы слишком много времени.

А комендант лихорадочно торопился.

И боялся официальной казни.

Это стало опасным.

В одиночку каждый узник бессилен и беспомощен.

Объединенные вместе тысячи доведенных до отчаяния людей могут взбунтоваться, и расправиться со всеми, кто стережет лагерь и распоряжается в нем.

Комендант прошел по рядам, задержался возле ссутулившегося старика - это был Карбышев, - посмотрел на него зло, но ничего не сказал и пошел дальше.

Поверка окончилась.

За ней последовала команда раздеться всем догола.

Мороз достигал 12 градусов, пробирал до костей, обжигал изможденные тела. Наступили сумерки.

С Альп подул резкий холодный ветер. Мороз усиливался.

От истощения и холода люди падали, умирали.

Группа обреченных узников редела.

Поздно вечером пленных перегнали на площадку между баней-прачечной и каменной "стеной плача", которая находилась слева, возле одной из центральных башен у ворот лагеря.

Около 11 часов ночи всех повели в баню.

На миг мелькнула искра надежды...

Заключенных вогнали в баню и пустили из душа сначала холодную, а затем горячую воду, предварительно закрыв трапы для стока.

Вода в подвале душевой поднялась выше пола примерно на пятьдесят сантиметров. Люди падали, захлебывались в воде, тонули.

Кое-кто пытался взобраться на площадку, имевшуюся в душевой, но ее заблаговременно заняли эсэсовцы и сталкивали узников в воду.

Через полчаса заключенных снова выгнали во двор.

Десятки узников уже лежали, скошенные смертью.

Стоял двенадцатиградусный мороз.

Из брандспойтов ударили перекрещивающиеся ледяные струи.

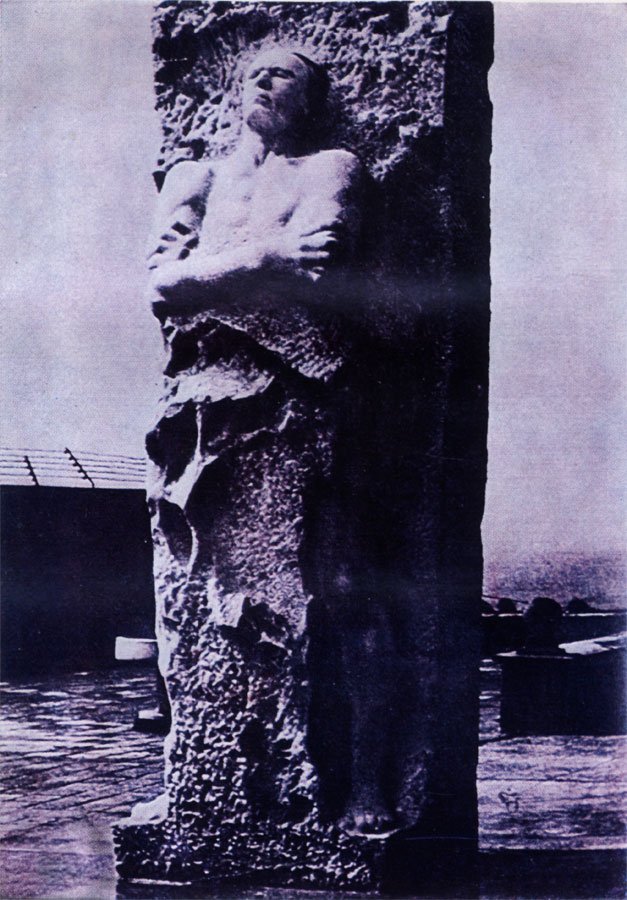

Карбышев медленно покрывался льдом.

- Бодрей, товарищи, думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас, - сказал он перед смертью, обращаясь к узникам Маутхаузена.

Дмитрий Михайлович Карбышев погиб 18 февраля 1945г.

Но в Маутхаузене еще оставались узники.

Остались те, кого не успели замучить, сжечь, заморозить.

Те, кто выжил, дождался победы и вырвался из лагеря смерти на волю.

Генерал Карбышев - единственный Герой Советского Союза, получивший это звание за мужество, проявленное в плену.

Комментарии

Подвиг генерала- лакмусовая бумажка проверки молодежи на историю... И самое страшное, что сейчас в ЕВРОПЕ многие считают, что войну выиграли за счет 2 фронта, мать тваю!(???)