Памяти Александра Блока

Памяти Александра Блока (28 ноября 1880-7 августа 1921)

О, я хочу безумно жить:

Всё сущее — увековечить,

Безличное — вочеловечить,

Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне,-

Быть может, юноша весёлый

В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь — дитя добра и света,

Он весь — свободы торжество!

Блок вошел в историю русской и мировой литературы, в первую очередь, как тончайший лирик, при этом с чрезвычайно сильным чувством формы. Стихи последней трети своей жизни он как в граните высекал! Его произведения обладают исключительной силой внушения, многие исследователи называют его творчество «словесной живописью», мощной и емкой, в которой воссозданы и нежность лирических озарений, и драматический накал страстей.

Когда Блок написал «Двенадцать», его упрекали в том, что он «продался большевикам», бывшие друзья-поэты не подавали ему руки. В довершение всего, в его квартиру на Офицерской улице подселили революционного матроса, который по ночам горланил, водил девок и играл на гармошке.

Зинаида Гиппиус, узнав об этом, заметила: «Блок страдает, к нему подселили одного матроса... жалко, надо бы двенадцать...»

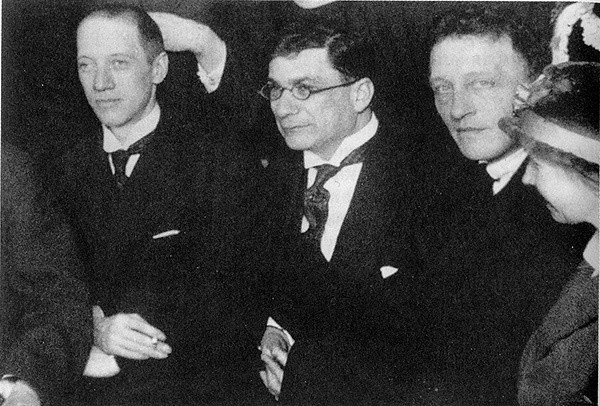

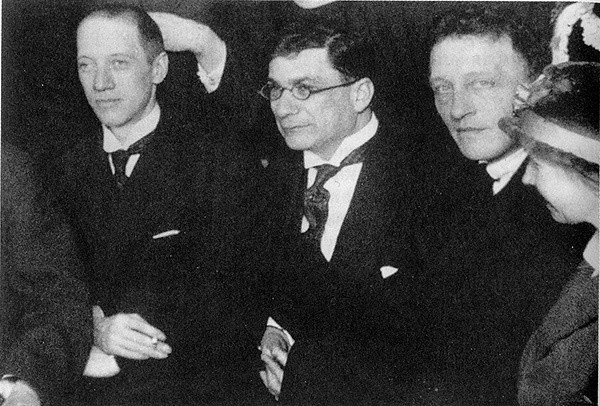

Слева направо Николай Гумилев, Зиновий Гржебин и Александр Блок в Петрограде. 30 марта 1919

Октябрь 1919 года. Петроград. Голод. На квартире у издателя Алянского состоялась вечеринка, на которой присутствовали Пяст, Зоргенфрей, Блок, Белый, Иванов-Разумник, Ольга Глебова-Судейкина и еще несколько человек. Алянский собственноручно состряпал громадный форшмак из лиловой мерзлой картошки и размоченной в воде воблы. Мяса, конечно, не было. Алянский выставил три бутылки аптечного спирта, и получился славный вечер.

Около «буржуйки» читались стихи, произносились речи, потом пошли несвязные разговоры. Спирт был выпит весь, и почти все остались ночевать у Алянского, расположившись кто где мог: на стульях, на полу, на диване и т.п.

Рано утром в квартире раздался громкий стук, который разбудил Алянского, спавшего у входной двери. Не открыть на такой стук было невозможно. Вошел какой-то комиссар в кожанке и несколько милиционеров. Комиссар бросил портфель на стол и начал чем-то звенеть, бренчать и греметь. Милиционеры топтались у входа. Алянский попросил:

«Не шумите, товарищи. Там спит Александр Блок».

На комиссара это не произвело вначале никакого впечатления:

«Деталь! Который Блок, настоящий?»

Алянский подтвердил:

«Стопроцентный!»

Комиссар осторожно заглянул в соседнюю комнату:

«Этот?»

Алянский кивнул головой.

Комиссар осторожно взял со стола свой портфель, шепнул Алянскому с улыбкой «хрен с вами!» и вышел на цыпочках, уводя с собой милиционеров.

Летом 1920 года Блок редактировал в БДТ постановку «Короля Лира». В пьесе хотели выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера, но Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

«Наше время — тот же самый XVI век. То же самое, что и каждый день... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи».

Зимой 1921 Блок сидит возле натопленной печи, все-таки зябнет, и медленно и раздельно говорит:

«Эсхил хуже Гомера. Данте хуже Эсхила. Гёте хуже Данте — вот вам и прогресс».

История Корнея Чуковского к одной из последних блоковских фотографий.

«В 1921 году в одном из ленинградских театров был устроен его торжественный вечер. Публики набилось несметное множество. Мне было поручено сказать краткое слово о нем. Я же был расстроен, утомлен, нездоров, и моя речь провалилась. Я говорил и при каждом слове мучительно чувствовал, что не то, не так, не о том. Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал во тьму, за кулисы.

Он разыскал меня там и утешал, как опасно больного.

Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, а он — с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного.

Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно — и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась.

— Вы сегодня говорили нехорошо, — сказал он, — очень слабо, невнятно... совсем не то, что прочли мне вчера. Потом помолчал и прибавил:

— Любе тоже не понравилось. И маме...»

В конце жизни, несмотря на тяжелое самочувствие, Блок был еще способен к шуткам. Однажды его спросили:

«А как вы почувствовали славу?»

Он ответил:

«Развратился и перестал подходить к телефону».

izbrannoe.com

Когда ты загнан и забит

Людьми, заботой иль тоскою;

Когда под гробовой доскою

Все, что тебя пленяло, спит;

Когда по городской пустыне,

Отчаявшийся и больной,

Ты возвращаешься домой,

И тяжелит ресницы иней,-

Тогда — остановись на миг

Послушать тишину ночную:

Постигнешь слухом жизнь иную,

Которой днем ты не постиг;

По-новому окинешь взглядом

Даль снежных улиц, дым костра,

Ночь, тихо ждущую утра

Над белым запушенным садом,

И небо — книгу между книг;

Найдешь в душе опустошенной

Вновь образ матери склоненный,

И в этот несравненный миг —

Узоры на стекле фонарном,

Мороз, оледенивший кровь,

Твоя холодная любовь —

Все вспыхнет в сердце благодарном,

Ты все благословишь тогда,

Поняв, что жизнь — безмерно боле,

Чем quantum satis* Бранда воли,

А мир — прекрасен, как всегда.

_________________

*В полную меру (лат.)

Комментарии