Высшее образование и наука России: проблемы и перспективы

Закончились президентские выборы в Российской Федерации. Сформировано правительство, явно ориентированное на повышение результативности в своей работе. Министерство образования и науки возглавил министр, поработавший ректором одного из крупнейших вузов России. Это уже обнадёживает. На наш взгляд, перед министерством и всей системой высшего образования России стоят по существу глобальные задачи, требующие безотлагательных и качественных решений. Об этих задачах и хотелось бы высказаться.

Повышение эффективности работы всей системы высшего образования России невозможно через проведение разовых мероприятий, без внедрения новых систем образования. Нужна целостная, комплексная программа развития высшей школы России, рассчитанная на десятилетие.

При этом страна и её руководители должны исходить из того, что инновационное развитие России невозможно без эффективной системы высшего образования. Масса высококвалифицированных управленцев, инженеров, юристов, учителей – вот непременное условие для модернизации и ускорения развития. Это аксиома. Через это прошло большинство стран с высокоразвитой экономикой. Игнорирование этого факта приводит к декларациям, а не к результатам. Для выполнения этой задачи необходимо увеличение финансирования высшей школы до уровня высокоразвитых стран. Только с хорошо финансируемой высшей школой можно готовить специалистов на самом современном уровне, специалистов, которые будут ориентированы не на повторение мировых интеллектуальных идей, а на формирование новых, пионерных, прорывных результатов. Это уже было какое-то время в СССР в области математики, астрофизики, ракето-самолётостроения и др.

Однако экономические сложности в Российской Федерации привели к резкому падению финансирования образования, в том числе и высшего, доля которого в 2010 г. составила 3% от общих расходов федерального бюджета. Для сравнения: в США – 7%, во Франции – более 6%.

Если проанализировать расходы высшей школы в расчёте на одного студента, то мы получим и вовсе невесёлую картину. Все развитые страны намного щедрее к студентам и соответственно в разы больше выделяют средств на обучение в университетах (табл. 1).

Таблица 1.Расходы вузов на одного студента,в долларах США (2008 г.)

Страна Расходы в расчёте на одного студента

США 29910

ГЕРМАНИЯ 15390

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 15310

ФРАНЦИЯ 14079

БРАЗИЛИЯ 11610

РОССИЯ 6758

Так дальше нельзя! Иначе все разговоры о модернизации – это только слова. Нужно особо подчеркнуть, что финансировать надо подготовку не только инженерных кадров, но и экономистов, управленцев. Без хорошо поставленной управленческой системы нельзя добиться роста производительности общественного труда. Технократические решения без качественного управления и гуманитарной составляющей превращаются в «сизифов труд», как это было зачастую в прошлом. Нужны высокопрофессиональные учителя, врачи, работники культуры и т.д.

При этом нужно исходить из того, что повышение уровня финансирования является условием и для внедрения новых форм и методов преподавания, новых систем образования.

В первую очередь это касается двухуровневой системы образования. Большинство стран мира работает по этой системе, и нам целесообразно следовать в данном направлении. Однако слепо копировать не стоит. Нам представляется вполне оправданным внедрение бакалавриата на гуманитарных и естественно-научных специальностях. Четырёхлетний цикл даёт вполне качественное образование и отвечает требованиям практики. А вот на врачебных, математических, инженерных и военных специальностях следует оставить пятилетнюю программу обучения. Здесь цикл образования более длительный, требуется больше практической подготовки (непосредственно на предприятии, в лечебном учреждении и т.д.). Выпускник может называться «бакалавр» или (во втором случае) «высокий бакалавр». Эти понятия нужно ввести, убрав промежуточное название «специалист».

Вторая ступень– магистратура– одинакова для всех направлений и включает два года подготовки. Но в отношении магистратуры в России допущена, на наш взгляд, большая ошибка. В большинстве стран поступление в магистратуру возможно только при условии двухлетнего стажа работы и обязательно по избираемому в магистратуре направлению. У нас же внедрили систему набора в магистратуру без производственного стажа. Можно поступить в магистратуру сразу после бакалавриата, что сейчас на 80% и делается.

Магистратура получилась непосредственным продолжением бакалаврского образования. При этом разрешено поступать с одного направления бакалавриата на другое– магистерское. К примеру, выпускник педагогического вуза может сразу поступить в юридическую магистратуру, а технологического – в экономическую и т.д. Мы выбросили два года стажа именно по выбираемому магистерскому направлению. Министерству образования и науки необходимо срочно исправить этот просчёт.

Следующая ошибка: с 2010г. введены дипломы бакалавров и магистров, но Министерство труда не переаттестовало рабочие места со специалитета на бакалавриат и магистратуру. Те вузы, которые перешли на бакалавриат раньше, 5–7 лет назад, вынуждены доучивать бакалавров ещё один год до специалистов, ибо с бакалаврским дипломом сейчас не найдёшь рабочего места. Необходимо срочно ликвидировать это несоответствие. Высшая школа должна быть встроена в новую квалификационную систему страны.

Нужно кардинально поменять структуру высшей школы. В 2010 г. в России функционировали 1115 высших учебных заведений (без филиалов). Из них 653 государственные и 462 частные (табл. 2).

Количество всего государственные частные

1970 457 457 -

1980 494 494 -

1990 514 514 -

1995 762 569 193

2000 965 607 358

2005 1068 655 413

2010 1155 653 462

По данным Росстата

Основной прирост количества вузов произошёл за счёт увеличения частных, которых за 15 лет появилось аж около 500, что не могло не сказаться на резком снижении качества российского образования в целом. Зато мы стали гордиться возросшим количеством студентов на 10 тыс. населения (табл. 3).

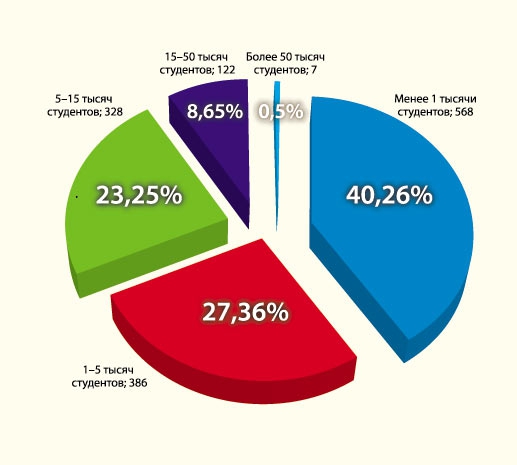

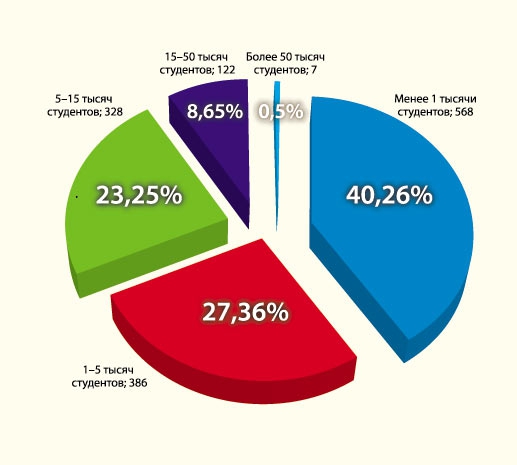

На первый взгляд всё неплохо. Много вузов, высока доля населения, получающего высшее образование, и т.д. Но давайте посмотрим, как распределяются вузы России по количеству студентов (см. рис. 1).

Как видим, более 40% вузов имеют численность студентов менее 1 тысячи. Эти учебные заведения только с большой натяжкой можно назвать вузами. В них трудно добиться высокой концентрации профессоров и доцентов (лиц с учёными степенями), нет диссертационных советов и напрочь отсутствует научный сектор. Студенты имеют значительно меньший выбор в изучении различных дисциплин. Как правило, в подобных вузах слабая материально-техническая база, почти нет современного оборудования и достаточных библиотечных фондов.

Неизбежно встаёт вопрос о концентрации вузов и усилении их потенциала. В стране в этом направлении ведётся активная работа. Создано 9 федеральных и 27 национально-исследовательских университетов. Продолжается работа по объединению мелких и средних вузов.

Однако, по нашему мнению, механическое объединение вузов лишь незначительно повышает эффективность их деятельности. У нас были и есть вузы-гиганты, по численности не уступающие ведущим зарубежным вузам, а в международных рейтингах их нет. Даже МГУ, ведущий вуз страны, находится лишь на 74-м месте в мировом рейтинге вузов. В чём дело?

В российских вузах нет высокой науки, а если и есть, то её доля мизерна по сравнению с западными университетами. У них число занятых наукой сотрудников примерно такое же, как и занятых в учебном процессе. Кроме того, и сами преподаватели имеют достаточно времени на научную работу. В наших университетах профессура перегружена учебной работой (по 800 и более часов активной нагрузки в год). Ей некогда заниматься наукой, да и финансирование вузовской науки незначительное, ибо основные деньги на науку идут в РАН. Кроме того, как сообщил министр Д.В. Ливанов, в России больше 2 тыс. научных институтов, которые существуют помимо РАН.

В международных рейтингах вузов на первом месте как раз идут результаты научной деятельности вуза и его сотрудников (открытия, цитируемость, внедрение и т.д.). У нас этого практически нет. Начав объединять и укрупнять вузы, мы этот недостаток так и не устранили. По существу четыре-пять вузов механически собираются в один, не меняя принципиальной схемы функционирования. Объединяются корпуса, ректораты. А преподаватель как был перегружен педагогической работой, так и остался. Науки как не было, так и нет.

Мы предлагаем свою схему укрупнения университетов России. Она заключается в объединении университетов и научно-исследовательских институтов РАН, РАМН, РАСХН. Когда крупнейшие университеты объединят вокруг себя академические институты, количество научных сотрудников в университетах сравняется с профессорско-преподавательским составом. Для достижения мирового уровня необходимо также уменьшить нормативы нагрузки для профессорско-преподавательского состава, введя соотношение: 1 преподаватель к 4–6 студентам, вместо 1 к 10–16.

Да, нужны деньги. Сегодня зарплата профессоров в российских университетах чрезвычайно мала и не стимулирует талантливую молодёжь к научно-исследовательской и преподавательской карьере (табл. 4).

В 30-е годы прошлого столетия в СССР стояла та же проблема, и деньги нашли. Профессорский труд стал высокооплачиваемым, элитарным. Старшее поколение это хорошо помнит.

Далее. Финансирование науки целесообразно осуществлять из единого центра – Минобрнауки, если мы хотим проводить единую политику в этой сфере.

Как в этом случае быть с Российской академией наук? Она сейчас фактически выполняет функции министерства науки. От такого дублирования функций РАН и Минобрнауки страдает дело. РАН должна сохранить за собой роль единого научно-методологического центра, заниматься аттестацией научных кадров по мировым методикам, организовывать работу научных конференций по важнейшим направлениям и т.д.

Конечно, это радикальное предложение. Очень много найдётся аргументов против – и довольно обоснованных, в том числе связанных с историческим прошлым нашей страны. Но надо исходить из магистрального направления развития науки в мире, иначе нам не выдержать конкуренции с развитыми странами. В интегрированных университетских центрах сразу объединятся две научные школы (вузовская и академическая), произойдёт прилив молодых исследователей, вовлечётся в активную научную работу плеяда вузовских учёных. Только благодаря такой интеграции федеральные и национально-исследовательские университеты получат возможность выйти на мировой уровень.

Теперь о качестве подготовки специалистов в наших вузах. Существующая система лицензирования и аккредитации вузов в России совершенно устарела и практически имеет нулевой эффект. Рособрнадзор в год отзывает лицензии у 1–10 вузов, и в то же время выдаются лицензии на открытие 35–40 новым. Число вузов увеличивается как снежный ком. В мировой практике считается, что на подготовку открытия вуза необходимо около 10 лет, у нас это можно сделать за полгода, собрав справки и определив учредителей без учёта того, что нужно иметь с точки зрения материальной базы, кадрового состава и т.п. При этом напридумывали разного рода аттестации, выдачу лицензий, заполнение «шахтинских» планов и т.д. Огромная бюрократическая машина! Вузы буквально «задолбаны» разного рода проверяющими и контролирующими органами. Идёт заполнение многочисленных форм, никому не нужной отчётной макулатуры. Сомнительна роль таких бюрократических надстроек, как учебно-методические объединения. Необходима свобода вузов в формировании образовательных программ с учётом специфики региональных рынков труда, особенностей научных школ и кадрового потенциала вузов. Предлагаем закрыть УМО как излишние и ненужные структуры. Сегодня благодаря новым коммуникационным и информационным возможностям университеты не испытывают никаких проблем в обмене опытом, развитии сотрудничества как в России, так и за рубежом.

А недавнее нововведение? Оценка вуза по результатам величины набранных баллов по ЕГЭ при поступлении. При чём тут вуз? ЕГЭ – это результат работы школы. Средний бал ЕГЭ будет совершенно разным в зависимости от профиля вуза (сельскохозяйственный или юридический). На это влияет много факторов. А сравнение провинциальных вузов и столичных – совершенно несостоятельно. Один из замыслов введения ЕГЭ – стянуть в Москву как можно больше абитуриентов из регионов. За «столичность» вуза и набегает суммарный балл ЕГЭ. И стоимость обучения там, как и плата за квадратный метр жилплощади, в 3–5 раз выше, чем по стране. В чистом виде – это рента по местоположению, а отнюдь не показатель эффективности столичных вузов.

Считаю, что рейтинг вузов должен составляться по разработанным, исходя из мировой практики, стандартам. Он должен быть прозрачным, ежегодно проводящимся. Расчёт должен производиться независимыми структурами, в том числе независимыми от Минобрнауки. И расчёт не по входному среднему баллу ЕГЭ, а на основании качества знаний выпускников (которых оценивают во всех вузах и каждый год). Наличие подобных рейтингов позволит Минобрнауки строить более эффективную политику в работе с конкретным вузом, его финансированием, выделением поощрительных бонусов и т.д.

Оценив ситуацию, вузы сами начнут оптимизировать численность студентов исходя из уровня их знаний. Держать двоечника станет невыгодно (ибо никакие деньги двоечников не исправят репутацию вуза). Ниже репутация – ниже рейтинг, ниже финансирование из федерального бюджета. Падает и цена обучения на коммерческой основе.

И наконец, нельзя не остановиться на развитии частного высшего образования в России, насчитывающего 462 вуза (без филиалов). В их числе такой гигант, как Современная гуманитарная академия, имеющая более 140 филиалов по всей стране и насчитывающая 150 тыс. студентов. Заметим, что почти треть миллиона человек уже получила дипломы СГА государственного образца.

К сожалению, в Минобрнауки сложились двойные стандарты в отношении частных и государственных вузов. В государственных вузах необходимо наличие соответствующей материальной базы, научных библиотек, квалифицированного преподавательского состава и т.д. Всё это должно строго соблюдаться. А вот к частным вузам, которым направо и налево раздаются лицензии, требования совсем иные. Последнее новшество: с этого года ввели обязательный минимум в расходах на обучение, ниже которого государственным вузам опускаться нельзя. Всё правильно, и давно бы надо здесь навести порядок, чтобы вузы не занимались демпингом. Но цену (в размере минимального уровня) для частных вузов не установили. Объяснение: это рыночная сфера, куда государство не вправе вмешиваться. Позвольте, но диплом-то частные вузы выдают государственный. В этом случае или лишите их права выдавать дипломы государственного образца, или они должны осуществлять подготовку, как и государственные вузы, соблюдая все нормативы и единые требования. Кстати, за рубежом в частных вузах обучение значительно дороже.

Через некачественное обучение в «липовых» вузах мы дискредитируем российскую высшую школу. Отсюда и недоверие к нашим дипломам за рубежом, уже не по идеологическим причинам. Необходимо закрыть большинство поспешно открытых частных вузов (переведя студентов в другие университеты), закрыть также сотни филиалов с «дистанционным обучением». В реорганизуемых и закрываемых вузах можно открыть центры по получению дополнительных знаний, повышению квалификации, обучению рабочим профессиям и т.д.

Все вышеперечисленные меры позволят в пределах десятилетнего срока значительно поднять эффективность высшего образования и науки в России, вновь сделать их значимыми в мире.

Михаил ВИНОКУРОВ, ректор Байкальского государственного университета экономики и права, председатель совета ректоров вузов Иркутской области ]

Комментарии

Сначала надо ориентировать экономику,

а образование - лишь ее производная.

Экономика расиянии посажена на сырье.

При этом "образованию" предложено

талдычить "халва", "халва"..

Те науку ради науки, не являясь прикладной ни к чему?

Без национально ориентированного государства ничего не будет.

Сергей, а в чем проблема-то? А у нас сегодня эти элементы выброшены из образования - или как?

Как я понимаю, проблема в том, что высшее образование стало ДРУГИМ: оно стало МАССОВЫМ. А это - новые проблемы.

"...творческих личностей, которых готовят у них элитарные ВУЗы, в СССР в 50-60 годы готовили нормальные ВУЗы!"

Красиво звучит. Не забыть бы только, что в 50-е годы из класса в вуз поступали 2-3-5 человек. Это и была элита! А сейчас в вуз идут почти поголовно... иной раз оказывается, что зачисленные абитуриенты таблицу умножения-то знают плоховато... какая к черту им "наука"??

Отсюда и деление на "элитарные" и "массовые" вузы, все правильно. Массовое образование - не то чтобы "плохое", оно - ДРУГОЕ, задачи у него другие, более практические. Сравнивать его с 50-ми годами нельзя.

Национально ориентированного правительства ?

У нас - нет, это факт.

Но не в мире :)

странах, где работают больше, но просят меньше..

Спрашивается, куда перетекает дополнительная прибыль,

и как долго это будет продолжаться..

Иначе все "развитые" превратятся в Грецию..

Тогда и с нами объединяться будут.

1. Обеспечить "второй контур насоса" по выкачке спецов из более бедных стран (в первую очередь из СНГ) в З.Европу, т.к. "первый контур насоса" давно уже качает их в США (и из Европы, и из СНГ, и из остального мира;

2. Загнать систему высшего образования стран-конкурентов в подготовку "пользователей", оставив у себя часть ВУЗов не тронутых болонизацией, для подготовки элиты.

Статья объёмна и количество глупостей очень велико. Начать хотя бы с подсчёта расходов. Чушь! Так расходы считать нельзя, потому, хотя бы, что наш студент имеет доступ к приборной базе академических институтов. До это даже не главное. Главное - не количество денег, а качество их использования. И тут и кроется самая главная проблема, кою Михаил ВИНОКУРОВ за проблему не считает вовсе. Все это частные ВУЗы - это пена, с их дипломами кроме торговли цветами никуда вас не возьмут. Потому, это жульство мелкое и относительно безобидное. А вот отсутствие распределения у выпускников, ставящее крест на образовании - вот где проблема, которой автор избегает. Вероятно, по незнанию.

И уже совсем неприлично пропагандировать болонскую систему доказавшую свою нежизненность.

В общем чушь на глупости.

Позорище!

Позорище!

-----------------------------------

В этом суть всех Российских Реформ!

А чем плоха болонская система? Я слышал она позволяет студентам заканчивать обучение за границей. Некоторым даже удается там осесть.

Я не против если бы у моего ребенка был шанс "нюхнуть" европейского образования.

Распределение это совсем неоднозначный вопрос. Как работодатель не желаю участвовать в принудиловке студента и главное меня. После вуза студент не готов к самостоятельной работе, да еще на руководящей должности. Это факт.

.

И где эта самая таблица ?

Её нет - ни здесь, ни в "Аргументах".

А ведь это - самый важный вопрос.

Почему?

Это и есть один из главных ее минусов с точки зрения России в целом, а не с точки зрения вашего сыночка...)

А может, это связано с массовым уровнем в/о? ВСЕХ невозможно и не нужно учить на "элитном" уровне.

Первый бакалавриат на моей памяти (и с моим участием) был открыт в 90 г. в техническом университете по специальности "социальная работа" :)))

При чём тут Болонья ?

2. Вы думаете, что Болонский процесс начался с момента принятия у нас соответствующего постановления? Это постановление уже просто узаконило происходящее.

3. Вы видели ГОСы 3 поколения и ГОСы бакалавров?

4. Вы имеете в виду МВТУ?

5. Если Вы и участвовали в этом дерьме, то скажите мне, кому нужны бакалавры из технического вуза? Все мои знакомые-заводчане говорят, что им нужны инженеры, а не эти недоучки (Надеюсь, Вы помните, что инженеры учились не 5, а 5,5 лет?)

Два основных недостатка.

1. Гибкий выбор предметов. Это, возможно, хорошо работает в гигантских ВУЗах с неограниченным набором специалистов и наличием объективных критериев качества. Но поскольку идеал недостижим, то система превращается в набор курсов "под преподов", а отнюдь не курсов, необходимых для формирования специалиста. Советская система давала набор курсов и давала диплом такого-то специалиста. И вы могли быть увелены, что всё что входит в его компетенцию спец получил. В Болонской системе вы не можете быть в этом уверены.

2. Два уровня. "Кому велено чирикать - не мурлыкайте, кому велено мурлыкать - не чирикайте." Философия советской системы сводилась к сближению образовательных уровней инженера и учёного. И это было правильно для развития высокотехнологическим путём. Болонская система закрепляет различие в образованиях, делая невозможным или, по крайней мере, затрудняя переход между разными уровнями образования.

Итого. В наших условиях болонская система - инструмент фиксации России в состоянии сырьевого придатка - она как раз для этого хорошо подходит.

В УрФУ ввели доплаты за статьи в иностранных журналах. У меня, например, это составляет где-то 10 000 руб в месяц. У моего только что окончившего аспиранта - 1500 у его соседей от 3000 до 8000. Это что, не стимул? Есть система проектов, доступная только тем, кто работает или учится в ВУЗах. Денежки там тоже вполне неплохие. А дальше всё упирается в организацию. Если руководитель умный, он ставит условие - разрешим проект если будет учебная нагрузка. И по количеству и по качеству. А если руководитель типа автора сего опуса, то... в общем, так и будет как он тут отписал.

А зарплаты действительно маленькие. Но они и в академии маленькие. У внс зарплата 17000. А на руки получают 40-50 тыс. Потому что есть система стимулирования активности. В ВУЗах она тоже есть, её только надо правильно использовать.

В эпоху массового высшего это везде так, не только у нас.

Понаоткрывали филиалы по всей стране, где качество преподавание никакое, нет мат.базы, нет толковых преподавателей (преподают вчерашние выпускники).

А каких "юристов" стали готовить институты МВД -это же просто просто позор!

Качество образования в современном новодельном вузе или филиале упало до нуля.

К филиалам всех вузов должны быть повышены требования!

И пора законодательно определиться с формами обучения.

Даже очно-заочная какая-то появилась.

Всё что бы нарубить денег, позволив откосить от армии.

Прежде всего -нужно решить по службе в армии.Пока в вузах дают отсрочку-там будут студенты и будут платить, даже если вуз полное г.

1. ПЕРВОЕ внимание нужно уделить ШКОЛЕ.

2. Как учитель, так и преподаватель вуза должны быть достаточно обеспечены, чтобы не думать о приработке.

3. Как учитель, так и преподаватель вуза должны быть достаточно автономны и независимы, свободны от мелочной опеки, особенно это касается РОНО.

4. Соотношение студент-преподаватель, действительно, не должно быть более 7-8.

Я сначала подумала, что таким строгим тоном с Министерством образования и науки разговаривает Галина Глебко, и, признаться, хотела поиздеваться. )) Оказалось: это говорит ректор вуза (на мой взгляд, достаточно заштатного).

Ну, ректору, конечно, еще куда ни шло - пытаться увидеть картину в целом. Однако все равно адекватнее было бы порассуждать о региональных проблемах. Нет, непременно надо слить РАН с вузами!! Знай наших, мы не мелкуем, уж как внесем предложение, так - во!!! Не вынесешь... ))

А, вообще так сказать, зачем? Просто чтобы играть по их (западным) правилам игры? Ну, у них наука в основном делается в вузах, у нас - в основном в НИИ. И что? Чем наш вариант хуже? Если мы от них отстаем, - едва ли это из-за структуры. Известно: "А вы, друзья, как ни садитесь - все в музыканты не годитесь!" Не в структуре дело...